KIRCHE UND CHRISTENTUM 1350-1500

Konzilien und Päpste

Frömmigkeit (Stiftungswesen / Totentanz)

Zauberer, Hexen und ihre Verfolgung

Ketzerverfolgung (Juden / Tempelritter)

Macht, Pracht und Religion

Christentum und Kapitalismus

Verweltlichung

Verweltlichte Prälaten im französischen 15. Jahrhundert

Weitere Verbürgerlichung

Kirchenkritik

Wyclif

Hus und die Hussiten

Kloster

Konzilien und Päpste

Schon im 14. Jahrhundert nimmt die Kritik an der Kommerzialisierung der Kirche zu. Bereits 1351/56 verwahrt sich das englische Parlament in zwei Statuten gegen die Verbindung geistlicher Handlungen mit Abgaben.

Anfang des 14. Jahrhunderts beginnt sich in dem Konflikt der Krone mit Bonifaz VIII. Gallikanismus durchzusetzen, also die Entwicklung einer von der Krone kontrollierten Nationalkirche. Im Konflikt mit der englischen Krone bildet sich immer stärker eine französische Nationalkirche aus, was in den Positionen von Jean Gerson (1363-1429), dem Kanzler der Universität gipfelt, dass Frankreich eine Art auserwähltes Volk Gottes sei, und dass die göttlich verliehene Macht des Königs unbedingten Gehorsam verlangen könne. Die Päpste von Avignon sind allesamt Franzosen, die die päpstliche Zentralregierung erheblich perfektionieren. Geistliche sind zudem weiter ein enormer Teil der königlichen Verwaltung.

In der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts kommt es durch Langenstein und Konrad von Gelnhausen, dann auch durch Jean Gerson und Francesco Zabarella zur Auffassung, das im Konfliktfall ein allgemeines Konzil der Kirche über Kardinälen und Päpsten stehe.

Die Lage in Rom bleibt unsicher, aber die in Avignon verschlimmert sich immer mehr. In der Provence marodieren englische, bretonische und französische Söldner, unter anderem unter Bertrand du Guesclin. Kardinal Albornoz hat die Verteidigungsanlagen Roms verbessert,und im April 1367 zieht Urban mit fünf Kardinälen in Absprache mit Karl IV nach Rom um, aber der Kaiser ist noch nicht dort. Er kommt erst im Mai 1368 nach Italien und bleibt zunächst in Padua. Erst 1368 trifft er in Rom auf den Papst. Der kann sich nach dem baldigen Abzug Karls noch bis zum Sommer 1370 in der Engelsburg halten, dann flüchtet er gegenüber der Bedrohung durch Visconti-Truppen in der Toskana und einem Aufstand in seinem eigenen Reich nach Avignon zurück.

Sein Nachfolger Gregor XI., Franzose und Neffe seines Vorgängers, muss nach der Wahl 1370 erst einmal in zwei Tagen Priester- und Bischofsweihe durchlaufen. Er unternimmt einen Feldzug gegen Mailands Bernabó Visconti, der 1374 erfolgreich endet. Aber anstatt zurückkehren zu können, wendet sich nun Florenz gegen ihn, welches dafür mit dem Kirchenbann belegt wird. 1376 reist Katharina ("von Siena") nach Avignon und überzeugt Papst Gregor, nach Rom zurückzukehren.

Januar 1377 siedelt dann auch er nach Rom um, muss aber bald nach Anagni ausweichen. Nach erneuter Rückkehr nach Rom stirbt er im März 1378.

Schisma

Da Gregor in Rom gestorben ist, kann dort eine Wahl angesetzt werden. Die Italiener fordern einen der ihren. 1378 wird unter Unruhen der Bevölkerung gegen die (französischen) Kardinale der Erzbischof von Bari als Urban VI. in einer zweifelhaften Wahl von nur zwölf Kardinälen durchgesetzt, nachdem Römer, die in das Konklave eindringen, sie unter Druck setzen. Urban setzt Italiener als neue Kardinäle ein und verurteilt den ausschweifend-luxuriösen Lebensstil der französischen Vertreter. Vor allem diese verlassen kurz darauf die Stadt.

Da er sich weigert, nach Avignon zurückzukehren, wird Urban im Juli/August von ihnen in Anagni unter dem Schutz bretonischer Söldner für amtsunfähig und die Wahl für ungültig erklärt. 13 vor allem französische Kardinäle wählen dann in Fondo im Königreich Neapel im September den Grafen Robert von Genf, Cousin des französischen Königs und Schlächter von Cesena, als Clemens VII.

Urban VI. ernennt neue Kardinäle und heuert eine Söldnerkompanie an, die die Engelsburg erobert. Clemens VII. flieht zu Johanna von Neapel. Im April 1379 kehrt Clemens ganz nach Avignon zurück, kann sich weiterhin nicht in Italien durchsetzen. Charles V. erkennt ihn im November 1378 an, und Clemens überlässt ihm dafür ein Drittel der kirchlichen Einkünfte in Frankreich.

Urban wiederum exkommuniziert Johanna von Neapel und erklärt sie zugunsten von Karl von Durazzo für abgesetzt.

1379 beschließen Clemens und der Herzog von Anjou, Bruder des Königs, dass dieser den Kirchenstaat erobern und aus dem größeren Teil ein Königreich Adria für sich bilden solle.

Seitdem gibt es das sogenannte 'Große Schisma' (1378-1417). Das heißt, als sich der französische Einfluss mit der Rückkehr Gregors XI. nach Rom 1378 ändert, sorgen französische Kardinäle unter dem Einfluss von Charles V. für einen Ausweg davon.

Englischer Hintergrund ist die Entfremdung von Urban V., der einer Heirat von Edwards III. viertem überlebenden Sohn mit Margarete von Flandern den Dispens verweigert. Danach, in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts, wird in England der Einfluss des Papstes auf die Besetzung hoher kirchlicher Ämter massiv zurückgedrängt. In diesem Zusammenhang fördert die Krone zunächst John Wiclif.

Teile der deutschen Lande, England, Flandern und Norditalien unterstützen den römischen Papst Urban, Österreich, Baden und Württemberg sowie Frankreich, Neapel, Schottland, Kastilien und Portugal den avignonesischen Clemens.

Das Schisma ist nicht religiös begründet, sondern machtpolitisch. Auch daran orientieren sich verfeindete Mächte, die nicht denselben Papst akzeptieren. In den Kirchen und Orden kommt es zu Doppelwahlen. Im Bistum Konstanz zum Beispiel unterstellen sich die Klöster St.Gallen und St.Georgen Rom, während die Städte Aarau, Baden, Schaffhausen und u.a. die Klöster St-Blasien und St.Ulrich zu Avignon halten.

Das Papsttum verliert jeweils an Einkünften, Simonie und sonstige Korruption nehmen zu und ihr Ansehen ab. Der Ausbau von ansatzweisen Nationalkirchen beschleunigt sich, insbesondere auch im Zusammenhang mit dem immer wieder aufflammenden Krieg der englischen und der französischen Krone, indem die Kirchen beider Seiten massiv Partei ergreifen und Propaganda betreiben.

1379 ist nicht nur das päpstliche Schisma da, sondern die namhaften Theologen Heinrich von Langenstein und Konrad von Gelnhausen erklären in Paris, dass ein allgemeines Konzil der Kirche auch über Kardinäle und Richter urteilen dürfe.

Danach kommen auch Jean Gerson und Francesco Zabarella zu der Auffassung, dass im Konfliktfall ein allgemeines Konzil der Kirche über Kardinälen und Päpsten stehe.

"Beide Päpste suchten sich in der Extravaganz ihrer Prachtentfaltung zu übertreffen, und sie brauchten mehr und mehr finanzielle Mittel, um diesen auf Prestige zielenden Aufwand aufrechterhalten zu können. Papst Bonifatius IX. beteiligte sich an Wuchergeschäften und verkaufte Benefizien der Kirche in skandalöser Offenheit an den Höchstbietenden. Reiche Fürsten oder Edelleute konnten bis zu zehn oder zwölf Benefizien auf einmal erwerben. Klemens VII. erpresste >freiwillige< Kredite und Hilfszahlungen und erhöhte die kirchlichen Steuern, bis selbst seine Bischöfe sich 1392 zu zahlen weigerten und ihren Protest an die Türen des päpstlichen Palastes in Avignon nagelten." (Tuchman, S.434)

1393 versucht Gian Galeazzo, die Macht von Bologna und Florenz dadurch zu brechen, dass er die Franzosen im Bündnis mit sich nach Italien holt. Papst Clemens wird eingeladen, ein Königreich Adria Louis d'Orléans als Lehen zu geben und dafür reiche Einnahmen zu gewinnen und so soll dann das Schisma im französischen Sinne beendet werden. Dagegen wenden sich Florenz und der burgundische Herzog sowie die Pariser Universität, die mit Nicolas de Clamanges den Konzilsgedanken vertritt.

Clemens stirbt und der Kardinal de Luna wird als Benedikt XIII. durchgesetzt, nachdem er seinen Rücktritt für die Möglichkeit der Beendigung des Schisma versprochen hat, was er dann nicht einhält. Coucy zieht mit einem zusammengewürfelten Heer durch Norditalien nach Savona, das sich für 6990 Florinen kaufen lässt.

Der Herzog von Burgund, Königin Ysabeau und Florenz führt dazu, dass Genua die Herrschaft direkt dem König anbietet, und der kauft Louis d'Orléans seine Ansprüche für 300 000 Franken ab. (Tuchman, S.478)

1395 kommt es zu einer Art erstem nationalem Konzil Frankreichs. 1398 wird Druck auf den Papst ausgeübt, indem nun alle kirchlichen Abgaben der Krone zufallen und nicht mehr wie bisher den Päpsten.

Im römisch-deutschen Reich gerät der Klerus in Abhängigkeit von den Fürsten.

Um 1406 erklären sich französische Synoden in der Papstfrage für neutral. 1407 wird mit dem Duc d'Orléans der Unterstützer des avignonesischen Papstes Benedikt XIII. ermordet.

13 Kardinale rufen schließlich zwecks Beendigung des Schismas zum Konzil in Pisa auf, welches 1409 stattfindet. Es erscheinen fast hundert Erzbischöfe und Bischöfe und viele andere Geistliche. Die beiden Päpste sollen kommen, tun dies aber nicht und werden darauf von der Gerichtsversammlung, wie sie sich selbst nennt, abgesetzt. Man wählt einen gebildeten Kreter, dem Galeazzo Visconti eine glänzende Karriere bereitet hatte, die ihn bis zum Mailänder Erzbischofs-Stuhl brachte: Alexander V. Der stirbt nach einem Gastmahl, welches Baldassare Cossa für ihn ausgerichtet hat.

Dieser wiederum, aus einer Familie aus Procida im Golf von Neapel stammend, die wohl durch Piraterie reich wurde und die Insel kontrollierte, bleibt eine schillernde Figur.Er studiert in Bologna und wird dann Kammerherr von Papst Bonifaz IX. und dabei an der weiteren Kommerzialisierung der Papstkirche beteiligt. Für Leonardo Bruni ist er ein Machtmensch ohne religiöses Interesse.

Aber er hat in Pisa den größten Anhang und wird nun zum Papst gewählt: Johannes XXIII. (bis 1415). Nun gibt es drei Päpste.

***Konzil von Konstanz***

Ein neues Konzil wird ins Auge gefasst. Rom fällt aus, weil König Ladislaus von Neapel die Stadt bedroht und 1413 dann sogar teilweise plündern lässt. Der Papst und sein Hofstaat fliehen nach Florenz. Man braucht nun die Unterstützung des Kaisers. Damit kann König Sigismund Konstanz anstelle einer italienischen Stadt durchsetzen.

Die Einladung des Papstes ist auch an weltliche Große gerichtet. Im Oktober 1414 zieht Cossa/Johannes mit 600 Begleitern, darunter sein Kanzler Leonardo Bruni und Poggio Bracciolini, mit besonders theatralischem Pomp in Konstanz ein. Allein an Geistlichkeit sind "um die 30 Kardinäle, drei Patriarchen, 33 Erzbischöfe, 300 Doktoren der Theologie, 5000 Mönche und ungefähr 16 000 Priester" anwesend (Keupp/Schwarz, S.38)

Am 3. Oktober gelangt auch Johannes Hus, dem vom König freies Geleit zugesichert worden war, nach Konstanz, und nur wenige Wochen später setzen Kardinäle seine Festnahme durch. Er wird nun wegen Ketzerei förmlich angeklagt.

Zur Weihnachtsfeier kommt Sigismund mit großem Gefolge dazu, um im letzten Moment noch den königlichen Weihnachtsdienst mit dem Vers "Es ging ein Gebot aus..." vorzutragen.

Anfang 1415 wird Abstimmung nicht mehr nach Köpfen, sondern nach "Nationen" durchgesetzt, wobei zur Germanica auch Skandinavien, Litauen, Polen, Kroatien, Ungarn und Böhmen gehören, während die anderen Nationen in etwa den entstehenden Nationalstaaten entsprechen.

Die Schriften Wyclifs werden als häretisch verurteilt und er wird am 4.Mai 1415 zum Ketzer erklärt. Man fordert, dass seine Gebeine ausgegraben und verbrannt werden sollen, was 1428 tatsächlich geschehen wird.

Inzwischen hat es Versuche gegeben, Hus zum Widerruf zu bewegen, was er ablehnt. Im Juli wird er zum Verbrennen samt seinen Schriften verurteilt und auf dem Scheiterhaufen bei lebendigem Leibe verbrannt. Seine Knochen werden zerbrochen, zermahlen und in den Rhein geworfen. Kurz darauf wird der hochgebildete Hieronymus von Prag entsprechend verurteilt und genauso verbrannt. Poggio Bracciolini schreibt an Leonardo Bruni:

So beeindruckend war sein Auftreten (beim Prozess), dass man sich doch sehr wundert, dass ein Mann von so edlem und ausgezeichnetem Geist sich in Ketzerei verirrt haben soll. (in: Keupp/Schwarz, S.75)

Derweil wird Johannes XXIII. mit der Drohung, einen Text über seine sittlichen Verfehlungen und seinen Handel mit Kirchenämtern zu veröffentlichen, im Februar 1415 zur Abdankung erpresst. Er flieht aber dann mit Hilfe des Herzogs von Tirol in Verkleidung nach Schaffhausen und nimmt seine Abdankung zurück.

Nachdem Jean Gerson schon eine entsprechende Predigt gehalten hatte, wird im April mit dem Dekret 'Haec Sancta' erklärt, dass dies Konzil von Christus unmittelbare Vollmacht habe und darum auch Päpste seinen Beschlüssen unterworfen seien.

Johannes wird der Prozess gemacht, er wird für drei Jahre in der Veste Mannheim inhaftiert und kann sich 1419 gegen ein hohes Lösegeld freikaufen.

Danach tritt Gregor VII. in einem umständlichen Verfahren zurück, in dem das Konzil auch neu einberufen werden muss. Schließlich reist Sigismund nach Perpignan an den Hof des Papstes Benedikt XIII. Der lehnt eine Abdankung ab und verschwindet nach Peniscola. 1416 kündigen Aragón, Kastilien und Navarra ihm die Gefolgschaft.

1417 wird in dem Dekret 'Frequens' die Bedeutung und regelmäßige Wiederkehr von Konzilien festgeschrieben. Es geht dabei mehr um die Machtfrage in der Kirche, also die Beugung des Papstes unter das Konzil, als um inhaltliche Reformen. Dann wird Oddo Colonna von Kardinälen und Vertretern der Nationen zum neuen Papst gewählt: Martin V.

Jenseits dieser Machtfragen findet keine ernstliche Reform der Kirche statt, denn Pfründenschacher, Ablasshandel und sexuelle Verwahrlosung des Klerus nehmen eher zu. Der heftig umstrittene Trierer Erzbischof Ulrich von Manderschied bedenkt in seinem Testament um 1440 vier (uneheliche) Kinder von einer Nese von Arensberg. (Thomas, S.394)

1431-48 tagt ein Konzil wenige erfolglose Monate in Siena, 1431-48 ein langes in Basel, welches Vertreter von Fürsten, Städten und Universitäten zulässt und damit mehr außerkirchliche Öffentlichkeit zulässt.

1438 verkündet König Charles VII. mit den Gallikanischen Freiheiten die grundsätzliche Unabhängigkeit der französischen Kirche vom Papst.

Die Zeiten bleiben in Rom unruhig. 1433 muss Papst Eugen IV. bei einem Aufstand der Römer gegen den päpstlichen Hof nach Florenz fliehen.

1439 wird der fromme Laie Herzog Amadeus VIII. von Savoyen zum Papst Felix V. gewählt. Er resigniert zehn Jahre später.

Am Ende bleibt aber nicht das Konzil, sondern der Papst oberste Entscheidungsinstanz.

Mit Sixtus IV. (1471-84) nimmt die Verweltlichung bzw. Dekadenz des Papsttums noch einmal erheblich zu. Man könnte meinen, der von der Kirche verteufelte Epikur hätte in einem Brief an Menoicus die hohen Würdenträger der Kirche angesprochen:

Wenn wir also behaupten, dass Lust das höchste Ziel ist, meinen wir nicht die Gelüste der Zügellosen und die Schlemmereien, wie manche Ignoranten, Gegner und Verleumder meinen, sondern Freiheit von Körperschmerz und Seelenstörung. Nicht Saufereien und Orgien am laufenden Band, nicht der Genuss von Knaben und Frauen, von Fischen und was eine luxuriöse Tafel sonst noch so bietet, macht das lustvolle Leben aus, sondern das nüchterne Nachdenken, das die Gründe für alles Wählen und Meiden ermittelt. (so in: Greenblatt, S.87)

Frömmigkeit

Ideologisches Fundament der abendländischen Zivilisation war und bleibt die Trennung in eine "natürliche", also irdische und eine "übernatürliche", also jenseitige Welt. Das Bindeglied zwischen beiden ist das immer wieder erwähnte Eingreifen Gottes samt der Heiligen und andererseits das des Teufels bzw. zahlloser Teufelsgesellen. Dazu kommen himmlische Heerscharen von Engeln. Sobald Geschichtsschreiber damals etwas nicht anders erklären können oder wollen, ist es außerirdischem Eingreifen geschuldet.

Kirchliche Religion operiert immer offensiver und intensiver mit der Angst der Menschen vor dem, was nach dem Tod geschehen soll: Das Strafgericht eines re-judaisierten und unbarmherzig-grausamen Gottes. Im 14. Jahrhundert werden die Vorstellungen der Apokalypse des Johannes (weiterhin als Endzeitvision gelesen) immer stärker popularisiert. Zwischen 1373 und 1380 wird im Auftrag des Herzogs Louis I. von Anjou die nach ihrem Ausstellungsort Angers benannte Apokalypse gewirkt.

Ein Engel nach dem anderen bläst seine Posaune, wie es meist heißt, und das jeweilige Unheil nimmt seinen Lauf. Hier ist es ein Schiffbruch. Die Wandteppich-Serie ist enorm kostspielig und die Bilder müssen nicht rundherum als Ausdruck der Frömmigkeit des Auftraggebers gesehen werden, sondern können auch als kirchenkonformer Ausdruck seiner Macht und seines Reichtums betrachtet werden. Sie lassen sich aber auch lesen als Darstellung der Verheerungen, welche die englischen chevauchées in Frankreich und die Pest anrichten. (Green, S.98)

Frömmigkeit zerfällt immer stärker in ihre manchmal prächtige Außendarstellung und in Formen persönlicher Innerlichkeit.

In hochadeligen Kreisen beginnt die Blütezeit reich illustrierter Stundenbücher, Gebetbücher als ästhetisierte Luxus-Frömmigkeit: Da sind die herausragenden des Herzogs Jean de Berry, der von 1340 bis 1416 lebte, und die 'Très riches heures' der Brüder Limburg, die 1411-16 geschaffen werden.

Der Duc de Berry (1340-1416), schwerreicher Hochadel, der so wenig wie die meisten seiner Zeitgenossen irgendwelchen Geboten Jesu folgt, lässt sich in seinem frommen Buch der Très Riches Heures (1410-16) selbst darstellen, wenn auch ziemlich kleinformatig, aber dafür in voller Pracht. Das bunte Buch mit seinem Zyklus von Landarbeiten ist natürlich nicht nur für fromme Andacht gemeint, sondern auch zum Vorzeigen, aber anders als die Teppiche von Angers eher für einen kleineren Kreis. Zudem ist es auch ein vorzügliches Bilderbuch weit weg von jedem frommen Thema und hat darum auch erheblichen Unterhaltungswert.

Stundenbücher als Gebetsbücher einfacherer Art breiten sich aber auch unterhalb der Sphäre reicher Fürsten in den Raum wohlhabender Städter aus, bis man für die Zeit um 1500 alleine in England von 50 000 Exemplaren in der Hand von Laien ausgeht. (Mitterauer(2), S.264)

Zu den in mancherlei Hinsicht herausragenden Frauen des 14. Jahrhunderts gehört Katharina Benincasa ("von Siena" 1347-80). Sie kommt aus einer Seneser Handwerkerfamilie und weigert sich mit zwölf Jahren, sich verheiraten zu lassen, was sie symbolisch dadurch ausdrückt, dass sie sich die Haare kurz schneidet. Laut späterer Legendenbildung soll sie schon früh "Visionen" gehabt haben. Sie zieht in eine "Zelle" in ihrem Elternhaus und übt fromme Askese wie eine Dominikanerin. In mystischer Verzückung soll sie eine Vision gehabt haben, in der ihr Jesus seine abgenommene Vorhaut als Verlobungsring über den Finger streift. Sie fühlt sich ganz handfest als Braut Jesu und rühmt sich ihrer für andere nicht sichtbaren Stigmata.

Neben karitativen Werken beginnt sie irgendwann öffentlich zu predigen, was ihr immer mehr Anhängerinnen zuführt. Ein Dominikaner begleitet sie nun als Beichtvater und Berater. Ihre Anhängerinnen versammelt sie in einem Kloster.

1374 wird sie vor das dominikanische Generalkapitel geladen und erhält statt Bestrafung die offizielle Predigterlaubnis. Im folgenden Jahr soll sie die Stigmata erhalten haben, die aber nur für sie sichtbar sind (!). Noch ein Jahr später reist sie zum Papst Gregor XI. nach Avignon, um in zur (kurzzeitigen) Rückkehr nach Rom zu überreden. Nach Beginn des Schismas siedelt sie zu Papst Urban VI. nach Rom, wo sie ihn unterstützt und zudem für einen Kreuzzug wirbt.

1380, im Jahr, in dem Katharina stirbt, wird Bernadino in Massa Marittima geboren. Um 1400 tritt er in Siena einer Flagellanten-Bruderschaft bei. Dann geht er auf Wanderschaft in Norditalien und hat 1402 sein Konversions-Erlebnis: Er tritt den Franziskanern bei und beginnt dann seine Karriere als langsam immer beliebterer Wanderprediger. Insbesondere dominikanische Neider versuchen, ihn beim Papst als Ketzer anzuschwärzen.

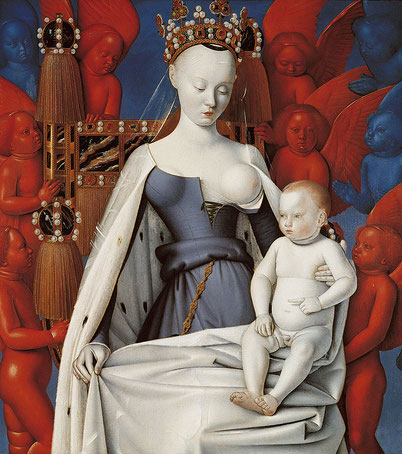

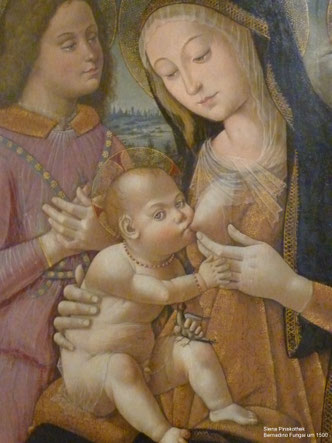

Im 14./15. Jahrhundert nimmt bei einzelnen Leuten das Eintauchen in einen Nebel aus Gefühlen als Mystik überhand. Sofern das nicht gelehrt abgesichert wird, was der Kirche bedrohlich erscheinen muss, schafft das immer neue Möglichkeiten der Verehrung von Heiligkeit. Die mystische Verlobung weiblicher Heiliger mit Jesus, bei der dessen Vorhaut zum Verlobungsring werden kann, wird zum Gegenstand von Gemälden. Die aus den reichsten und mächtigsten Rängen der Genueser Oberschicht entspringende Caterina Fieschi Adorno versteigt sich zu der Äußerung, dass sie für die Liebe zwischen ihr und Gott tausend Welten wegwerfen würde, wenn sie sie denn hätte.

Zwischen 1420 und etwa 1440 entstehen in Genua zwei Hospitaler als fromme Stiftungen, die als Pammatone zusammengefasst werden. 1447 wird Caterina geboren und mit 16 Jahren mit dem schwerreichen und mächtigen Giuliano Adorno verheiratet, einem Lebemann mit Geliebten und einem anerkannten unehelichen Kind. Nach zehn Jahren möglicherweise eher liebloser und unerfreulicher Ehe hat sie 1473 ihr Bekehrungserlebnis und ersetzt die fehlende eheliche Liebe durch die zu ihrem Gott. Sie empfängt nun jeden Tag die Kommunion (den Leib Christi, also Gottes) und übertreibt gnadenlos bei den Fastenzeiten. Um sich zu kasteien, schläft sie so wenig wie möglich, verzichtet sogar auf Obst und isst stattdessen Läuse und andere Ekeltiere. Dafür widmet sie ihr Leben und zunehmend auch ihr Geld den Armen und Kranken. Um 1489 erhält sie die Leitung der weiblichen Abteilungen des Pammatone und lebt auch dort. Indem sie mit dem Dienst an Armen und Kranken den Rahmen der Kirche nicht verlässt, kann sie erst vom "Volk" und dann 1737 ganz offiziell zur Heiligen erklärt werden.

Neben der prachtvollen Frömmigkeit der Reichen und Mächtigen und einzelnen christlichen Heroen gibt es in der Stadt den Konflikt zwischen adeligem Bistum und den ebenso adeligen Domherren sowie die größere Nähe auch großbürgerlich beschickter sonstiger Stifte und schließlich die Pfarrer in ihren Pfarreien. Dabei wenden sich immer mehr Stifter den Bettelorden zu, die stärker in der Stadtbevölkerung verankert sind.

Während die Räte sich gegen die Ausweitung des Besitzes der "toten Hand" wenden, sorgen Bürger, die es sich leisten können, mit ihre Stiftungen für die stete Ausweitung geistlichen Besitzes. Dabei werden zunächst zunehmend Bettelorden, dann aber immer mehr unter der Pflegschaft der Stadt stehende Heiliggeist-Spitäler und die Pfarrkirchen bedacht (Voltmer für Speyer, S.289)

Wo immer die bischöfliche Stadtherrschaft verschwindet, wenden sich Räte gegen die Macht der kirchlichen Immunitäten, versuchen diese zurück zu drängen und geraten dabei in einen gewissen Antikerikalismus, der am Ende in die Reformation münden kann.

Eine Besonderheit in dieser Zeit ist die Beginen-Frömmigkeit, die sich jenseits von Kirche und Kloster mit einer gewissen Autonomie etabliert, die sie sowohl der Kirche wie der weltlichen Obrigkeit verdächtig macht. Sie geht von den Niederlanden aus, wo sich mit Mauern abgegrenzte Beginenhöfe mit einer Anzahl von Hausgemeinschaften etablieren. Sie leben von Handarbeit wie dem Spinnen und leisten karitative Dienste wie Krankenpflege. In Köln soll es in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts 106 Beginenhäuser gegeben haben, in Straßburg 85, im kleineren Speyer sollen es zwischen dem 13. und 15. Jahrhundert 40 gewesen sein. In Speyer gelangen einige von ihnen durch Spenden sogar zu etwas Eigentum.

Mit ihrem Armuts- und Gemeinschaftssinn geraten sie in Konflikt mit der Kirche, die dazu neigt, bei ihnen Ketzertum zu finden. Schon 1356 wird der Begarde Berthold von Rohrbach in Speyer verbrannt. In Konflikt mit der Stadt geraten sie dort, wo sie sich der bürgerlichen Untertänigkeit zu entziehen drohen und mit den Bürgern dort, wo sie mit Spinnen und anderen Tätigkeiten in wirtschaftliche Konkurrenz treten.

Auf der Tradition eines Meister Eckhart und anderer deutscher Mystiker baut die devotio moderna auf, die mit den Namen von Gert Groote aus Deventer und Thomas von Kempen, wohl Autor der sogenannten 'Imitatio Christi' von 1418, verbunden ist.

Das ganze Mittelalter des 11. bis 16. Jahrhunderts lässt sich als Zeitalter immer neuer Reformationen betrachten, von denen ein Teil innerhalb von Kirche und Kloster oder in sie hineinführend sind und ein weiterer Teil von der Papstkirche unterdrückt und brutal vernichtet wird. Der Begründer der devotio moderna, Gert Groote, entgeht möglicherweise mit seinem natürlichen Tod gerade so kirchlicher Verfolgung.

Er wird in Deventer als Kind wohlhabender Kaufleute geboren, studiert in Paris und Aachen Medizin, Astronomie, Theologie und Kirchenrecht, wird dann Mitglied im Domkapitel zu Utrecht und wird dann unter dem Einfluss seines Freundes Heinrich von Kalkar frommer Christ. Er verzichtet auf den größten Teil seines väterlichen Erbes, zieht sich zurück, geht dann in ein Karthäuserkloster bei Arnheim und studiert die Bibel und die Kirchenväter. Er stiftet vom Rest seines Erbes ein Haus für eine weibliche Laiengemeinschaft, die in Gehorsam, Armut und Keuschheit leben möchte und wird selbst Wanderprediger. Die Forderung nach Reform von Kirche und Geistlichkeit (fehlendes Zölibat) bringt ihm 1383 ein Predigtverbot ein.

Er predigt eine meditative Verinnerlichung des Lebens und Leidens Christi durch Evangelienlektüre und eine imitatio Christi in frommen Gemeinschaften, den 'Brüdern und Schwestern vom gemeinsamen Leben', die sich durch handwerkliche Tätigkeiten ernähren und in Gebet und Meditation vertiefen sollen. Sie entstehen zunächst in den Niederlanden und breiten sich dann weiter über das Rheinland bis hin zur Windesheimer Kongregation aus. Es gibt keine allgemeine Regel, kein Gelübte und keine einheitliche Kleidung sowie auch keinen Vorsteher als Abtersatz.

In der Beschreibung eines Bruders Gerhard aus dem Lichtenhof in Hildesheim heißt es, um diesen zu charakterisieren:

Er liebte die Einfachheit so wie er gleichermaßen Überfluss und Neugier scharf ablehnte. Er richtete seinen Eifer darauf, Menschen zu bekehren und zur Ehre Gottes Häuser und Gemeinschaften von Klerikern oder Jungfrauen einzurichten oder Klöster zu reformieren. (Annalen und Akten der Brüder des gemeinsamen Lebens, in: Gleba, S.212)

Mit der 'Nachfolge Christi' schreibt der Augustiner-Mönch Thomas von Kempen um 1418 ein weit über die devotio moderna hinausgehendes Werk. Er hält die sinnlich wahrnehmbare Welt wie frühe Christen für eine schiere Ablenkung auf dem Weg zur Erlösung. Der Mensch wird mit einer Neigung zum Bösen geboren, und muss diese mit einem Leben in der Nachfolge Christi abwehren. Anders als die großen Reformatoren zielt er wie die Devotio-Bewegung nicht auf eine Reform der Kirche, sondern der einzelnen Christenmenschen ab. Wer Besitz- und Machtgier und Gewalttätigkeit in den Menschen ablehnt, hat natürlicherweise wenig Einfluss, - die kritische Auseinandersetzung mit dem Unheilspotential der Menschen wird bis heute immer nur wenige erfassen.

Entsprechend hat auch der Weg von Jean Gerson in Paris zwar einen gewissen (bescheidenen) politischen Einfluss, und wohl auch Einfluss auf den konziliaren Gedanken, aber seine Aufrufe zu Triebkontrolle, Frömmigkeit und Bußeinkehr kommen auch nicht bei den Mächtigen und den unteradeligen Massen an.

Neben konsequent durchgehaltener Frömmigkeit weniger gibt es die vor allem durch Prediger angestachelte eruptive städtischer Massen, die sich danach dann wieder beruhigen. Am 3.April 1429 kommt der Franziskaner Richard nach Paris:

Und er wirkte so stark, dass man es kaum glauben mochte, wenn man ihn nicht gesehen hätte, denn sobald er in Paris war, gabe es keinen Tag, an dem er nicht gepredigt hätte. Er predigt eine Woche bei den Innocents: und er begann seine Predigt ungefähr um fünf Uhr am Morgen, und es dauerte bis um zehn oder elf Uhr, und es gab immer einige fünf-oder sechstausend Personen bei seiner Predigt. Und er stand hoch oben auf einem Gerüst, das fast anderthalb Klafter hoch war, mit dem Rücken nach den Charniers, gegenüber der Charonnerie, in der Nähe vom Totentanz (Danse Macabre). (Journal, S.253)

Dann bei Boulogne-la-Petite:

Und wahrlich, als die Leute von Paris an diesem Tag von der Predigt zurück kamen, waren sie so zur Frömmigkeit bewegt und bekehrt, dass ihr in weniger als drei Stunden oder vier wohl mehr als hundert Feuer hättet sehen können, darin die Männer Spieltische und Spielbretter verbrannten, Würfel, Karten, Billardkugeln und Queues, Knöchelchen-Spiele (nurelis) und alle Sachen, an denen man sich im geldgierigen Spiel bis zum Fluchen erzürnen kann. Item, die Frauen verbrannten an diesem Tag oder am nächsten all ihren Kopfputz, wie Polsterungen, Leder-, Fischbein- und andere Teile, die sie in ihre Hauben taten, um sie steifer oder nach vorn geneigt zu machen; die Fräulein ließen von ihren Hörnern, ihren Schwänzen und haufenweise Putz. Und wahrlich, zehn Predigten, die er in Paris gehalten hatte, und eine in Boulogne wandten das Volk mehr zur Frömmigkeit als alle Prediger, die seit hundert Jahren in Paris gepredigt hatten. (...) Und zu dieser Zeit ließ er mehrere Alraunen verbrennen, die manche dummen Leute an sicherer Stelle aufbewahrten. Solche Alraune sollen Reichtum bescheren oder bewahren. (Journal, S. 254ff)

Die Komplexität der erlebten Welt wird als immer krisenhafter wahrgenommen und ihr Unverständnis fördert wahnhafte Persönlichkeits-Strukturen bei den städtischen Massen, die situativ zum Durchbruch drängen.

Im Zuge der dritten Pestwelle Anfang der 1370er Jahre entwickelten sich die aus einer Krankheit resultierenden sogenannten Veitstänze bis 1374 zu einer Art Tanzwahn-Bewegung im Rheinland weiter.

"Die Teilnehmer waren überzeugt, dass sie von Dämonen besessen waren. Sie bildeten Kreise in den Straßen und Kirchen, tanzten stundenlang mit Sprüngen und Schreien, riefen die Dämonen an, sie nicht länger zu quälen, oder schrien ihre Visionen von Christus oder der Heiligen Jungfrau hinaus. Wenn sie erschöpft waren, fielen sie zu Boden, rollten stöhnend und zuckend umher, als seien sie in den Fängen böser Geister. (...) Es waren vor allem die Armen, (...) die daran teilnahmen, darunter ein großer Anteil an Frauen, besonders unverheiratete. Sexuelle Ausschweifungen folgten häufig den Tänzen, aber die dominierende Betätigung war die Austreibung des Teufels." (Tuchman, S.241)

Der doppelte Schmerz von Kulturbildung und zivilisierter Untertänigkeit explodiert immer stärker angesichts der Komplexität des Lebensumfeldes besonders in den größeren Städten. Die städtischen Massen werden zum leicht manipulierbaren Pöbel, der sie bis heute geblieben sind und der von einer in die nächste Krise rutscht.

Savonarola (1452-98) bricht ein Medizinstudium ab und wird Dominikaner. Er wird Bußprediger und kommt 1482 ins florentiner Kloster San Marco. Von dort reist er dann als Prediger durch Norditalien und wird 1490 von Lorenzo de Medici nach San Marco zurück gerufen, wo er dann Prior wird. Er wendet sich gegen die Verweltlichung der Kirche: ... während in der ursprünglichen Kirche die Kelche von Holz und die Priester von Gold waren, hat die Kirche heute Kelche aus Gold und Priester von Holz. (in: Procacci, S.105)

Seine Predigten gegen den irdischen Überfluss werden schnell gedruckt und verbreitet. Mit dem Einzug von Charles VIII. muss Piero de Medici die Stadt verlassen, während Savonarola den Franzosen und eine Art "Volksregierung" unterstützt. 1495 verurteilt ihn Papst Alexander VI., während Charles VIII. sich zurückziehen muss.

Rabiat wird Savonarola erst 1497, als er bei Papst, Orden und Teilen des Bürgertums auf Ablehnung stößt. Wohl auch, um seine Position durch einen eklatanten Auftritt zu stärken, lässt er im Karneval Kinder und Jugendliche im Februar durch Florenz ziehen, um heidnische Schriften, unmoralische Gemälde, Schmuck, Spiegel, Spielkarten, und anderen Luxus zu beschlagnahmen. Manche Leute liefern Sachen auch mehr oder weniger freiwillig ab, selbst Sandro Botticelli soll einige eigene Gemälde in die Flammen des sogenannten 'Fegefeuer der Eitelkeiten' geworfen haben, die an zwei Tagen auf der Piazza della Signoria brennen.

Als seine Feinde von ihm eine Feuerprobe auf der Piazza della Signoria verlangen, entzieht er sich in letzter Minute. Er wird verhaftet, gehängt und dann verbrannt.

Der Jubel beim Aufstieg von Savonarola in Florenz und der gedämpfte Jubel bei seiner Verbrennung, das alles im Zeitraum weniger Jahre, mag beispielhaft für Massenwahn stehen, wie auch der bald aufkommende Hexenwahn, paranoide Wahnvorstellungen über Juden, die Angstlust gegenüber Alchemie, Astrologie und vielem anderem.

So etwas findet aber auch in deutschen Landen statt. Johannes Müllner beschreibt in seinen Annalen ein solches Beispiel für das Auftreten eines Wanderpredigers in Nürnberg:

Dieser Capistranus ist (...) auch gen Nürnberg kommen (...) hat auf einer steinernen Kanzel gepredigt, hat heftig auf den Pracht und Hoffahrt und auf das Spielen gescholten und die Zuhörer vermahnet, alle Schlitten, spitzige Schuh, Wulsthauben, Brettspiel und dergleichen Ding zu verbrennen. Darauf sein an S.Laurenzen Tag auf dem Markt zu Nürnberg verbrennet worden 76 Schlitten, 2.640 Brettspiel, 40 000 Würfel und ein großer Hauf Kartenspiel. (in: Fleischmann, S.77)

Auch in Bamberg überzeugt er einen Teil der Bürger davon, Schmuck, Kosmetika, Kleidung und mehr aus ihren Häusern zu holen und öffentlich zu verbrennen.

Was in der großen Masse der Bevölkerung jenseits solcher Extremsituationen tatsächlich geglaubt wird, lässt sich höchstens erahnen.Was sie glauben soll, wird ihr nun etwas ausgiebiger erklärt. Dazu werden Predigerpfründe gestiftet, wobei dann gerne anekdotisch oder allegorisch operiert wird. Zudem wird die Forderung lauter, die mehr oder weniger Gläubigen in der Volkssprache zu unterrichten. Aber für Laien und Kirche bleibt der Glaube an die (Wunder)Kraft der Sakramente im Vordergrund, - und damit die Messe. Das äußert sich dann auch bei den Hussiten in der Bedeutung, die es hat, den Kelch mit dem Wein, der zu Blut Christi wird, auch den Laien wieder zugänglich zu machen.

Lauthals von kirchlichen Positionen abzuweichen bleibt lebensgefährlich, aber diese sind nach so vielen Jahrhunderten der Indoktrination wohl selbstverständlich, also nicht des Nachdenkens wert. Kritik an den Auswüchsen kirchlicher Praxis wird lauter, und soweit sie eine überdurchschnittlich fromme Gesinnung darstellen, werden sie auch geduldet.

Die Macht der Kirche scheint nach ihrer Anpassung an den Kapitalismus, an dem sie beteiligt ist, etwas zu erodieren. Bann und Interdikt sind meist zum stumpfen Schwert geworden und beeindrucken nur noch, wenn sie sich gegen Einzelne richten.

Eine heute nachvollziehbare Variante von aktiver Frömmigkeit im 15. Jahrhundert sind religiös motivierte und zugleich von weltlichen Interessen getragene Bruderschaften, dazu kommen nun Andachtsbruderschaften, die weder wirtschaftliche Interessen noch Armenfürsorge betreiben.

Treibende Kraft für offenbar viele Menschen bleibt die Angst vor den Höllenstrafen nach dem Tode, und in der Konsequenz versucht man, möglichst viele von ihnen schon auf Erden abzubüßen. Dazu gehören fromme Werke vorgeblicher Nächstenliebe, aber auch der Ablass und die Wallfahrt.

Im Ablass werden Bußstrafen der Kirche durch Geld abgegolten, aber für sehr viele verbindet sich das mit der Hoffnung, sich damit auch unmittelbar vor dem Richtergott von der Hölle freizukaufen. Kritik an der Praxis taucht immer wieder auf, aber die Angst sehr vieler Menschen ist größer.

Die Wallfahrten als Buße wie auch mit Unterhaltungswert nehmen offenbar im 14./15. Jahrhundert bei reich wie arm zu. Einmal gehört dazu das Pilgern zu fernen Heiligtümern, nun über feste Wege und mit Herbergen versehen. Wohlhabende lassen sich zur Finanzierung mit venezianischen Wechseln versehen. Abenteuerlich bleiben die Seefahrten ins "Heilige Land" mit ihren Bedrohungen durch Seeräuber und Stürme. Daneben gibt es gemeinsame Wallfahrten größerer Gruppen zu nahen Zielen und spezielle Volksläufe, wenn in der Nähe ein neues Wunder aufgetaucht sein soll.

Zur an sich weiter einzuhaltenden Christenpflicht neben dem wenigstens gelegentlichen Kirchgang gehört das Fasten. Wieweit es tatsächlich eingehalten wird, ist heute nicht mehr zu erkennen, aber der gutbürgerliche Kölner Hermann von Weinsberg beschreibt im 16. Jahrhundert, dass es zwischen Aschermittwoch und Karfreitag kein Fleisch gibt, keine Butter, Eier, Milch und keinen Käse. Stattdessen gibt es Gemüse, Fisch. Nüsse,, Feigen, Äpfel und Rosinen - auch lecker...

Alles in allem ist das Christentum der meisten wohl einmal nicht hinterfragte, fest institutionalisierte Folklore und zum anderen ein Alltag, der mit den jesuanischen Geboten so gut wie nichts zu tun hat. Im Kern wollen weder Wiclif noch Hus noch Luther daran etwas ändern. Den Reformatoren geht es um Glaubensinhalte und Rituale, nicht um eine evangelisch orientierte Lebensführung.

***Stiftungswesen***

Vor allen Stiftungen tauchen seit dem 13. Jahrhundert immer mehr großbürgerliche Testamente auf, in denen für Arme und die für sie bestimmten Einrichtungen gespendet wird. In Regensburger Testamenten des 14. Jahrhunderts geht oft ein Drittel der Hinterlassenschaft an Spitäler und Arme, so an das Katharinenspital, ein Leprosenhaus und an städtische Bruderschaften, aber auch an einzelne Arme. (Dirmeier in: Angerer, S.227f)

1352/53 stiftet der Großkaufmann und Ratsherr Bertold Haller vor der Stadt Nürnberg das Pilgerspital bei Heilig-Kreuz: Haller, heißt es in der Stiftungsurkunde, ein herwerg und ein haus gebauwen het den ellenden pilgerinen, die dar komen durch, sin vordern, sin selbs und siner nachkomen, sel heil willn. (in: Fleischmann, S.66) Ein anderer stiftet ein ein Pesthaus vor der Stadt.

Noch frömmer wirkt die Stiftung eines Karthäuserklosters 1380 durch den reichen Kaufmann Marquard Mendel. Dazu gehören eine einschiffige, vierzig Meter lange Kirche, zwei Kreuzgänge, ein Refektorium und die Mönchsklausen. Das ganze Areal umfasst rund 100 mal 120 Meter. (Fleischmann, S.58)

Sein Bruder Konrad Mendel stiftet 1388 das sogenannte Zwölfbrüderhaus. Es ist eine Art Altersheim für zwölf alte Handwerker. Ein Enkel des Stifters wird die Anlage eines Hausbuches anregen, welches als Bilderhandschrift die betreffenden Handwerker bei der Ausübung ihres Handwerkes darstellt.

Auf einer anderen Ebene agiert die wohlhabende Freiburger Metzgerswitwe Elsbeth Schalun kurz nach 1400. Sie verfügt in einer Stiftung, dass jährlich 40 Gulden Rente den betlern und durfftigen ze Friburg für Kleidung und Schuhe ausgeteilt werden, dazu jährlich zehn Gulden umb korn.

Hier verbindet sich aber frommes Almosengeben bereits mit ganz handfest pragmatischem Interesse an der Verhinderung von Destabilisierungstendenzen in den Städten durch steigende Armut. Dazu gehört nun auch, dass nur solche heimische Arme, die keine Berufsbettler sind, sondern wirkliche Bedürftige, versorgt werden. Dafür sollen in der Stiftung genannte Verwandte und Bekannte sorgen. Die nämlich hatten ihr uff ir sel und uff ir ere gelopt (...), das ze versorgende und ze gebende an soliche stettarmen, betlern und durfftigen, da sy getruwent, das es aller notdurfftigst sin. (alles in: Freiburg, S.468f)

Das reiche Nürnberg bleibt ein Musterbeispiel für bürgerliche Stiftungen. Sebald wird erst nach Geschenken nach Rom 1425 heilig gesprochen. Als Lokalheiliger macht er seine Kirche zum ersten Ort für Stiftungen der alten Ratsgeschlechter, die alleine hier "Altäre nebst Pfründen, Glasfenster Marienbilder, Heiligenfiguren und andere Memorabilien" stiften dürfen. (Fleischmann, S.70) Andere Reiche dürfen für andere Kirchen stiften, Künstler wie Adam Kraft und Veit Stoß bekommen so Aufträge, wie letzterer von dem Ratsherrn und Kaufmann Anton Tucher den zum "Englischen Gruß" (der Verkündigung) in der Lorenzkirche.

Nachdem man schon länger in Prozession die Via Dolorosa in Jerusalem beging, wird das 15. Jahrhundert zur großen Zeit der Errichtung von Kreuzwegen in deutschen Landen, die vom Anfang des Leidens Jesu einen Hang hinauf bis zum Kalvarienberg mit der Kreuzigungsgruppe führen. Hier bieten sich Stiftern Gelegenheiten, mit Spenden Künstler zu beauftragen, und Menschen vor allem in der Passionszeit die Möglichkeit, den Leidensweg ihres Herrn nachzuvollziehen, u.a. mit Niederknien an jeder Station und dem Rezitieren von Gebeten.

Im 14. Jahrhundert werden bereits Stiftungen von Kapitaleignern häufiger, wobei sich diese immer mehr für angesehene Bürger in Not einsetzen, die sogenannten Hausarmen, die Krankheit, Alter ohne famliäre Unterstützung oder anderes auf Hilfe angewiesen gemacht hat. 1388 stiftet der Kaufmann Marquard Mendel in Nürnberg ein erstes Zwölfbrüder-Haus.

Es soll "alten im Handwerk tätigen Arbeitern einen gesicherten Lebensabend ermöglichen, stets zwölf Menschen aufnehmen, die ihr Leben lang von der Hand in den Mund gelebt hatten, aber nunmehr, gebrechlich geworden, nichts mehr zum Essen verdienen konnten." (Ernst Schubert in: Oexle, S.295) Ausgeschlossen bleibt, wer gebettelt hatte, wie überall bei solchen Stiftungen seitdem.

Nur ein winziger Ausschnitt aus dem Heer der Bedürftigen findet allerdings so Hilfe. Neben solchen bürgerlich orientierten Stiftungen gibt es aber weiterhin auch testamentarische Stiftungen ausdrücklich für die "Allerärmsten".

Ein zweites Zwölfbrüderhaus, ein klosterähnliches Asyl für zwölf alte, ohne eigene Schuld in Not geratene Nürnberger Handwerker, stiftet der Nürnberger Unternehmer Matthäus Landauer 1501 samt einer großen dreischiffigen Hallenkirche.

1519 stiftet der Nürnberger Kaufmann Jakob Welser den Marienaltar für die Frauenkirche, stimmt dann allerdings 1525 mit für die Einführung der Reformation.

Es geht um erhebliche Summen. Hans Imhoffs Stiftung des 20 Meter hohen Sakramentshauses für St. Lorenz (Adam Kraft) kostet ihn 770 Gulden, mehr als der Preis eines gediegenen großen Hauses. Kraft darf sich immerhin ganz unten als einer von drei Handwerkern (als kniender Träger) verewigen. Sixtus Tuchers Stiftung einer Kaplansstelle für die tägliche Frühmesse am Johannes-Altar der Lorenzkirche beträgt 1560 Gulden. (Fleischmann, S.80)

Dem Trierer Metzger Nikolaus gelingt es, über ein Darlehen an den Trierer Erzbischof in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts bis zum Schöffenmeister und zu erheblichem Reichtum aufzusteigen. Seine Witwe Adelheid, vielleicht um die Herkunft des Vermögens besorgt, wird in den ersten Jahrzehnten des 16. Jahrhunderts "zu einer der größten Stifterinnen in der Geschichte der Stadt" (Burgart in: Anton/Haverkamp, S.386). Sie finanzierte alleine den Bau des Turmes der Marktkirche (St.Gangolf) und lässt u.a. die zwölf Säulen der Liebfrauenkirche mit frommen Fresken bemalen.

Im 15. Jahrhundert nehmen auch weltliche Schenkungen zu. Sebald Schreyer finanziert den Druck der 1493 erscheinenden Schedelschen Weltchronik mit ihren über 1800 Holzschnitten.

***Totentanz***

Makaber ist ein Wort, welches erst im 19. Jahrhundert im Französischen allgemeiner auftaucht und vielleicht über das Englische im 20 Jahrhundert ins Deutsche gelangt. Zum ersten Mal vorher taucht es in der Totentanzdichtung 1376/96 in 'de Macabré la danse' auf. Ursprünge des Wortes aus dem Arabischen oder Hebräischen bleiben unklar.

Das Makabre ist wie das Groteske ein Spiel mit Ambivalenzen, allemal Ort für Angstlust, genauer noch Lust am Schrecken. Das durch Kultivierung und Zivilisierung ge- und verformte Bewusstsein oszilliert in seiner Unentschiedenheit zwischen Angst bzw. Schrecken und Lust und versucht beide zusammenzubringen.

Beim Makabren geht es spezifisch um die so hergestellte Faszination des Todes. Es taucht im Gefolge der Pest einmal 1376/96 im 'Respit de la Mort' des Kanzlers des Duc d'Anjou Jean Le Febre (Je fie de Macabré la danse) auf, dann als literarisches Produkt für die szenische Darstellung, und zwar zunächst als Wechselreden zwischen dem Tod und vielen Personen unterschiedlichen Ranges. Frühe Aufführungen sind aus dem Kloster aux Innocents (der von Herodes laut kurioser Legende hingerichteten Kinder) als Chorea Machabaeorum bzw. danse macabre bekannt. Jean Gerson schreibt um 1423 einen solchen Totentanz. In deutschen Landen taucht dann die Übersetzung einer lateinischen Version (Uniblibliothek Heidelberg) auf.

Im Gefolge tauchen oft monumentale Wandgemälde in Frankreich (Abtei La Chaise Dieu und Pariser Friedhof Cimetière des Innocents schon um 1425), Deutschland (z.B. Metnitz in Kärnten, Basel, Lübeck) und Italien auf, dort zum Beispiel auf dem Pisaner Campo Santo (1380). An der Kirche der Unschuldigen zu Paris besteht der Tanz aus dem Auftritt von fünfzehn Gestalten, und zwar von Papst und Kaiser bis zu Mönch, Bauer und Kind. Bei La Chaise Dieu in der Auvergne steht darunter: Du selbst bist es.

Beim Totentanz tanzt zunächst noch der Tote selbst, dann führt der Tod selbst den Tanz an, "grinsend, mit den Schritten eines alten steifen Tanzmeisters, fordert er den Papst, den Kaiser, den Edelmann, den Tagköhner, den Mönch, das kleine Kind, den Narren und alle anderen Berufe und Stände auf, ihm zu folgen." (Huizinga, S.201). Dabei schwingt immer in dieser Zeit die Erinnerung mit, dass alle Menschen nackt geboren werden und am Ende vom Tod wieder gleichgemacht werden, Volksglaube, den die Reichen und Mächtigen natürlich nicht teilen.

In den Kreuzgang der Innocents von Paris lassen wohlhabende Bürger und Adelige Beinhäuser für sich in die Bögen des Kreuzgangs einbauen. Zugleich ist das Gelände ein Spielplatz für Jugendliche, Arbeitsplatz für Prostituierte und für Alchemisten.

Ursprung ist sicher der Widerspruch zwischen zwei Zwanghaftigkeiten im Menschen: Seinem unwillkürlichen Lebenswillen und der ihm bewussten Unabänderlichkeit des Todes. Im späten Mittelalter scheinen die Häufung von Naturkatastrophen mit vom Menschen durch Globalisierung und Überbevölkerung hervorgerufenen Seuchen und den zunehmenden Greueln der Kriege und allgemeiner Gewalttätigkeit und Grausamkeit die bisherigen Versuche von psycho-mentalen Arrangements mit dem Tod durch sein zunehmend massenhaftes Auftreten bei vielen zu zerbrechen.

Das Starren auf den deutlich werdenden Widerspruch scheint ein Versuch zu sein, diesen magisch bannen zu wollen. Der bisherige kirchliche Versuch, ihn durch die Begründung des Todes mit der menschlichen Sündhaftigkeit aufzulösen, gerät offensichtlich in eine Krise. Andererseits nehmen seit dem 13. Jahrhundert mit den öffentlichen Bußpredigten von Mönchen der Bettelorden, die mit dem allerhöchsten Gericht nach dem Tod und einem ewigen Leben drohen, neue Versöhnungsversuche zu.

Ein Bruder Richard predigt denn auch schon 1429 auf dem Friedhof der unschuldigen Kinder in Paris auf einem Gerüst, hinter dem sich die Beinhäuser und die Abbildung des Totentanzes befinden. Fünf-bis sechstausend Menschen sollen sich zwischen fünf und zehn Uhr morgens zu diesen langen Predigten eingefunden haben, die die Obrigkeit dann so beunruhigen, dass sie ihn unter den Klagen der Leute aus der Stadt verbannen.

Wo die Grabstellen nicht mehr ausreichen, werden die skelettierten Toten ausgegraben und in Beinhäusern öffentlich ausgestellt. Der Friedhof der unschuldigen Kinder in Paris ist so beliebt, dass für ihn die Oberschicht beaux charniers stiftet. Der Anblick der sorgfältig aufeinandergestapelten Knochen wird auch anderswo zum Ort wohligen Schauderns, und man fragt sich heute, wie die Menschen die ihnen so wichtige Auferstehung des Leibes mit den Massen von Knochen, die dort durch die Jahrhunderte für jeden sichtbar aufgestapelt werden, in Übereinstimmung bringen können. Irgendwie erinnert es an die heute allenthalben vorhandenen "Öko"- und "Bio" - Bekenntnisse all der Menschen, die zugleich von jener Konsumgier besessen sind, die den Lebensraum Erde zugrunde richtet.

****

In diesen Zusammenhang gehören am Rande auch die Erfindung der Kreuzwege und der Passionsspiele sowie die Zunahme von Abbildungen von Kreuzigungen mit leidenden Marien und von Pietàs, also Bildern der leidenden Maria. Passion, also psychisches Leiden und solches unter Schmerzen, wird noch betont durch die immer "realistischeren" Darstellungen der Martyrien von Heiligen, deren zweifellos religiöser Inhalt zugleich sadomasochistische Züge hat, da er die faszinierende Lust am Leiden (anderer) fördert und zugleich die (auch) Empathie fördernde Lust am Mitleiden.

Christentum und Kapitalismus

Das kirchlich propagierte Christentum sah theoretisch bis tief ins Mittelalter ein menschliches Miteinander und nicht ein Gegeneinander vor, was einen Weg in Kapitalismus massiv ausschloss, hielt sich aber selbst nicht daran. Dabei bleibt das Zinsverbot, also arbeitsfreier Gewinn durchweg verboten, eine Lehrmeinung, die dann die Städte übernehmen, wobei aber nur sehr gelegentlich extrem übermäßiger Wucher verfolgt wird. In unserer zweiten Blütezeit des Kapitals ist also Christentum für den Kirchgang und (bislang) unchristliches Verhalten im Alltag bereits weit gediehen: Das tatsächliche "Christentum" reduziert sich auf Formen von Wohlanständigkeit, "Sittlichkeit" und verformt sich endgültig in das, was seit dem 18. Jahrhundert dann ganz absterben wird. In der Folge werden die Juden vertrieben, deren Religion ihnen den Wucher nie verboten hat, und die nun dafür überflüssig werden.

Ohne einen klaren Unterschied zwischen Besitz und Kapital und ohne einen Begriff von Kapitalismus bleibt es Bettelmönchen wie Bernardin von Siena in den ersten Jahrzehnten des 15. Jahrhunderts und Savonarola in den letzten überlassen, Gier nach Reichtum und Luxuskonsum anzuprangern. Bernardin predigt beispielsweise so:

Der Reiche verteidigt seine Gier, indem er angibt, dass er zwar jetzt genug besitzt, dass er aber im Alter kein Einkommen habe und so könne er den Armen nichts geben. Zuerst, so behauptet der Reiche, müsse er an sich denken und erst dann an seine Mitmenschen. Aber sage mir, was macht der Alte, wenn er einst 100 Jahre alt sein wird und 10 000 Gulden besitzt? Die braucht er gar nicht und sein Sparen ist nichts als Geiz. (in: Ertl, S.12)

Zwar geht es hier nicht ausdrücklich um Sparen zwecks Kapitalanhäufung, sondern aus Geiz, der hier kein Charakterfehler ist, sondern ein moralischer Fehler ("Sünde"). Das weist aber bereits weit voraus bis auf die moralisierende "Linke" des 20. und 21. Jahrhunderts, die Reichtum entsprechend diffamiert, ohne aber ihn abzulehnen, sobald er einen selbst betrifft.

Scharf kritisiert wird von Bernardin von Siena das Feilschen um den Preis der Ware auf dem Markt allgemeiner Gebrauchsgegenstände, wo es, offenbar oft von Seiten des Anbieters, mit halben oder ganzen Lügen verbunden wird, mit Betrug bis hin zu Meineiden.

Dabei benutzt Bernadin selbst die Sprache des Marktes, um Frömmigkeit einzufordern. Die Gläubigen sollen "zu Ostern mit den anderen Gläubigen um die besten Taten und den schnellsten Gang zur Beichte (...) wetteifern, wie dies jene Menschen gewöhnlich tun, die eine Warenmesse besuchten und mit den anderen Besuchern um die besten Einkäufe wetteiferten." (Ertl, S.204)

Ähnliche Vorträge halten Prediger auch in den übrigen Ländern der Christenheit.

Bußpredigten und Verbrennungsaktionen sind kurze hoch emotionalisierte Momente, die aber kaum dauerhafteren Einfluss auf die Masse der Menschen haben, soweit die sich überhaupt kurz einmal beeindrucken lassen. Vielmehr gibt es längst eher Auseinandersetzungen darüber, ob und inwieweit Geschäft und Betrieb überhaupt reguliert werden sollten oder aber im freien Wettbewerb den größten Nutzen erzielen.

Nirgendwo durchdringt merkantiles Denken das Christentum stärker als im Erkaufen von Schritten hin zu ewiger Erlösung.

"Im 14. Jahrhundert erlebten die Ablässe eine inflationäre Entwicklung. Das sieben Jahre Knierutschen auf den angeblich 28 Stufen vor der Peterskirche in Rom erbrachte pro Stufe sieben Jahre, insgesamt also immerhin 196 Jahre Verminderung der Bußzeit im Fegefeuer. Im 15. Jahrhundert erhielten Pilger, die auf den 28 Stufen der römischen Lateransbasilika hinaufkletterten, jeweils 1000 Jahre pro Stufe, mithin 28.000 Jahre. (...) Um den Pilgern die Orientierung zu erleichtern und den Besuch der eigenen Kirche zu fördern, verfassten Kirchenvertreter neben den allgemeinen Pilgerführern Ablassverzeichnisse der römischen Kirchen (Indulgentiae ecclesiarum urbis Romae) - vor allem seit dem ersten römischen Jubeljahr 1300." (Ertl, S.205)

Wer nicht reisen kann, kann sich immerhin dafür Ablässe für hundert Tage Sündenstrafen in der Heimat erkaufen. In deutschen Landen verlangen inzwischen die Fürsten ihren Anteil von ein bis zwei Dritteln daran, womit sie ihre weltlichen Haushalte erheblich auffüllen.

Die beiden Versionen, die Entscheidung über Himmel und Hölle am Tage des Jüngsten Gerichts und die Entscheidung über Länge und Schwere des Purgatoriums als qualvoller (möglicher) Weg ins Himmelreich stehen nun nebeneinander, eigentlich in ziemlicher Unklarheit, aber viele Menschen setzen ihre Hoffnung in das Fegefeuer und dessen Verkürzung durch eigene Leistungen, die das Sündigen kompensieren. Und da wird der Ablass je nach Geldbeutel zu einem Mittel erster Wahl.

1502 predigt der Dominikaner Johannes Leo in Köln, der Ablass "sei nichts anderes als eine verscheldunge der tzytlicher pynen des vegefuyrs ind neit der hellen, also eine Zeit der Verkürzung der Zeit im Fegefeuer, nicht aber der Zeit in der Hölle. Nun höre, mein Kind, fuhr er fort, nimm dir zu Herzen und verstehe, was Ablass ist: Bist du im Leben und bis an den Tod würdig, den Ablass zu verdienen, so gibt Gott dem Papst und dieser wiederum deinem Beichtvater die Macht, dass er dich von aller Peinigung des Fegefeuers frei machen kann, als ob du nie gesündigt hättest. Das seien die Sterbesakramente. Die wenigsten aber könnten bis zu ihrer Sterbestunde einen reinen Tisch machen. Auf sie warte das Fegefeuer, denn: Got wylt betzahlt syn vur der schoult. (...) Büßte der Sünder nicht mehr selbst, so konnte die Kirche aus dem von ihr verwalteten Gnadenschatz, den Christus und die Heiligen, insbesondere die Märtyrer, reichlich mit Einlagen gefüllt hatten, die Schuld für ihn begleichen. Wenn jemand dreißig Gulden schuldig ist, erklärt Leo, dann muss er das entweder selbst bezahlen oder es muss durch jemand anderen bezahlt werden. Und genau so hat der Papst die freie Macht, aus dem Schatz der heiligen Kirche zu geben. (Kümper, S.236f)

Zauberer, Hexen und ihre Verfolgung

Magie war von der Kirche seit ihren Anfängen monopolisiert worden. Nur Priester dürfen sie ausüben. Dabei ist die Integration vorchristlicher Elemente kaum mehr bewusst, sie ist nun "Tradition". Im Prozess der Jeanne d'Arc berichtet eine alte Frau vom "Baum der Feen":

Jedes Jahr am Sonntag Laetare gehen die Mädchen und Knaben des Dorfes singen und tanzen unter dem Baum. Sie halten ihre Mahlzeit dort und kehren über die Quelle bei Groseiller, woraus sie Wasser trinken, zurück. Und wenn der Pfarrer am Vortag von Christi Himmelfahrt das Kreuz durch die Felder trägt, dann geht er auch zu dem Baumund singt dort das Evangelium und dann geht er zu der Quelle bei Groseiller und zu den anderen Quellen, um auch dort das Evangelium zu singen. (in: Meckseper/Schraut, S.46)

Unter dem Einfluss philosophierender Gelehrsamkeit und von Vorläufern der Wissenschaften gerät Magie in den Händen von schlichterem Landvolk aber immer mehr in den Verdacht, ein Nebenzweig der Ketzerei zu sein.

Die sexuellen Konnotationen nehmen seit dem 13. Jahrhundert zu, als die Teufel immer mehr Menschengestalt annehmen. 1272 wird dann in Südfrankreich unter Zwang eine Frau zum ersten Mal die "Teufelsbuhlschaft" bekennen. Andererseits scheinen sich gelegentlich Frauen insbesondere der Zauberei inbesonders in sexuellen Dingen bedient zu haben.

In Gegenden Frankreichs nennt man so etwas nun vauderie, also ursprünglich Waldensertum. Um 1460 erreicht die Verfolgung von Hexen und Zauberern dann in Arras, einer Stadt, einen ersten Höhepunkt.

Andererseits gibt es im 14./15. Jahrhundert nicht wenige Berichte, dass Pfarrer selbst außerhalb des kirchlichen Rahmens (gegen Geld) Magie betreiben oder aber die magischen Künste anderer benutzen: "Ein Geistlicher in Den Haag, dem Geld gestohlen worden war, wandte sich an einen Zauberer (sortilegus seu invantator), der ihm mit Teufelsmagie zu seinem Geld verhelfen wollte." (Esch, S.65f)

Um 1425 zieht ein italienischer "Alchemist" im Bodensee-Raum und dann in Konstanz mit hundert Pferden, Rittern und Knechten, prunkvoll wie ein Fürst ein, wie ein Stadtgeschichts-Schreiber berichtet. Die Leute bieten ihm ihr Gut an, um Blei in Gold zu verwandeln, und verlieren dabei manchmal ihre ganze Habe. (in: Keupp/Schwarz, S.154f)

Derweil etablieren sich Teile dieser "schwarzen Künste" immer mehr an Fürstenhöfen. Zauberei, Hexerei und Nigromantie finden bei den hohen Herren zunehmend auch auf höherem Niveau ihre Liebhaber. Ludwig von Orléans Berater Philippe de Mézières hat nach eigener Aussage die Zauberei bei einem Spanier erlernt. Der Herzog selbst hält sich Hexenmeister und Nigromanten.1398 verkündet die Pariser Universität, die schwarze Magie vergifte immer mehr die Menschen. (Tuchman, S.465)

Mehr auf der Amüsierebene können Zauberer auch bei hohen Herren ihre Künste vorführen.

Die Astrologie, von der Astronomie noch nicht unterschieden, wird aber nicht dazu gerechnet. Halbwegs anerkannt sind auch jene Alchemisten, deren höchstes Ziel es ist, Gold herzustellen, solange sie dafür nicht den Teufel anrufen. Noch Cagliostro wird im 18.Jahrhundert damit in Kreisen der "feinen Gesellschaft" Eindruck machen. Erst danach wird der faule Zauber ganz an Polit-Demagogen und ihre Versprechungen übergehen.

Ketzerverfolgung

Bald geraten zuminderst Teile der Beginen ins Visier der Verfolgung. Nach dem Konzil von Vienne 1311/12 nimmt im 14. Jahrhundert kirchliche Verfolgung zu, wobei andererseits manche kirchliche Kreise Beginen auch vor dem Vorwurf der Häresie in Schutz nehmen.

Grundsätzlich ist es möglich, dass der als Ketzer Angeklagte sich einen Verteidiger besorgt. Der katalanische Dominikaner und Generalinquisitor von Katalonien von 1357-92, Nicolau Eymeric, verfasst 1376 ein 'Directorium Inquisitorum', das sich vor allem mit Hexen und Zauberern beschäftigt. Darin heißt es:

Wenn der Angeklagte sein Vergehen gesteht - ob nun durch die Zeugen überführt, die ihn denunziert haben, oder nicht - und wenn sein Geständnis mit den Vorwürfen übereinstimmt, dann ist es unnötig, ihm einen Verteidiger zu bewilligen, um wider die Zeugen zu reden. Letztlich ist sein Geständnis beweiskräftiger als die Aussagen der Zeugen. Wenn er aber sein Verbrechen leugnet, wenn Entlastungszeugen da sind und er nach einem Verteidiger verlangt, dann muss er sich verteidigen können, ob man ihn nun für unschuldig halten mag oder für verstockt, für unbußfertig oder böse, man wird ihm also juristischen Beistand gewähren. (in: Reliquet, S.174)

In der Praxis heißt das zur oft erwünschten Beschleunigung der Verfahren, dass man versucht, ein schnelles Geständnis mit der Androhung der Folter oder künftiger Höllenqualen zu erpressen. Immerhin ist damit aber schon der Weg zu neuzeitlichen Gerichtsprozessen gewiesen.

Die modern wirkende Untersuchungs- und Prozessführung bleibt aber weiter kirchlicher Willkürakt. In Handbüchern des späten Mittelalters wird das offen ausgedrückt. Bei Eymeric heißt es:

Alles, was in Wort oder Tat, in ausgeführter Handlung oder bloßem Vorsatz einen Lehrsatz oder Brauch berührt, den Christus, die Kirchenväter, die Konzile und die Päpste verdammt haben, fällt in die Zuständigkeit der Inquisition. (so in: Reliquet, S. 165).

Eine von vielen Frömmigkeitsbewegungen, welche die Kirche verfolgt, ist jene Minderheit im Franziskaner-Orden, die wenigstens ansatzweise Ideale des Ordensheiligen aufrecht erhalten möchte, darunter vor allem auch ein gewisses Armutsideal, weshalb sie Spirituale genannt werden. 1317 werden sie vom Luxus liebenden Papst Johannes XXII. als Häretiker verdammt, nachdem zwei Jahre vorher dasselbe Urteil schon Joachim de Fiore traf.

Wer sich von den Spiritualen nicht in den Orden reintegriert, tritt nun als Brüderchen auf, Fratizellen, die von der Inquisition verfolgt werden. 1318 werden so zum Beispiel vier in Marseille auf dem Scheiterhaufen verbrannt.

Mit der Verbindung Karls IV. mit dem Papsttum nimmt die Ketzerverfolgung in deutschen Landen zu. 1424 treten in Speyer der Wanderprediger Johannes Drändorf und Peter Turnau auf, der schon im Vorjahr Leiter der Domschule wurde. Sie wenden sich gegen die Verweltlichung des Klerus und sammeln Leute um sich, um dann bald auf dem Scheiterhaufen zu enden, ohne weitere Kreise der Bevölkerung in Speyer beeinflusst zu haben..

Judenverfolgung (Materialsammlung)

Mit der bereits um die Zeit der ersten Pest kulminierenden Judenverfolgung findet etwas an sich grundsätzlich anderes als Ketzerverfolgung statt, denn Juden sind nicht einmal solche, sondern Vertreter einer anderen "Religion" und damit an sich ein Unding in einem totalitär "christlichen" Mittelalter. Aber anders als christliche Ketzer unterliegen sie nur punktuell der Verfolgung durch königliche, fürstliche oder städtische Instanzen. Das liegt daran, dass sie sehr lange als Kaufleute, dann vor allem Finanziers all diesen Herren dienen und dabei Formen von Kapitalismus vorantreiben. Zudem betreiben sie kaum Missionierung und existieren auf ihre eigenen Riten und Glaubensinhalte zurückgezogen.

Spätestens

ff

***Die Vernichtung der Tempelritter***

1291 nehmen die Mameluken Akkon ein. 1292 tritt Jacques de Molay an die Spitze des Templerordens, der sein Hauptquartier nun auf Zypern hat. 1293/94 reist er durch Frankreich, England, die iberische Halbinsel, um nach Unterstützung zu suchen. Papst Bonfaz VIII. versichert ihn seiner Unterstützung. Inzwischen nehmen Verwürfe des übermäßigen Reichtums, der Besitzgier und der Arroganz gegen den Orden zu. de Molay geht Reformen an.

Die Konflikte mit dem König von Zypern nehmen zu, der dem Orden seine Privilegien neidet. Dazu kommen Konflikte mit den Hospitalitern/Johannitern, die ebenfalls Probleme mit dem König haben und nach 1306/10 nach Rhodos abwandern.

Der mongolische Khan der Perser Ghazan bietet Zusammenarbeit gegen die Mameluken Syriens an, hält aber sein Versprechen nicht. Schon längst gibt es die Idee, das Templer und Johanniter sich zu einem Orden zusammenschließen sollen, was die Templerspitze aber ablehnt, da sie ihr Aufgehen im Hospitalsorden befürchtet.

Um 1207 werden Diffamierungen der Templer immer öffentlicher: Sie verstießen gegen den Christusglauben, würden bei Aufnahme neuer Ritter auf das Kreuz spucken, würden Sodomie betreiben und Götzenverehrung. Der exkommunizierte Guillaume de Nogaret sammelt solche Vorwürfe. König Philippe ("le Bel") und Papst Clemens V. tauschen sich 1305/07 darüber aus. De Molay verlangt eine Untersuchung.

Am 14. September 1307 schreibt Nogaret im Auftrag von

König Philippe an seine 28 Baillis und 10 Seneschalle:

Eine bittere Sache, eine beklagenswerte Sache, eine gewiss schrecklich vorstellbare Sache, schrecklich zu hören, ein verachtenswertes Verbrechen, eine abscheuliche Untat, ein abstoßendes Verbrechen, (usw) ist uns von vertrauenswürdigen Personen zu Ohren gekommen. (...) Wer in den Orden aufgenommen wird, den führt der Meister, er ihn empfängt, heimlich hinter den Altar oder in die Sakristei (...) und zeigt ihm das Kreuz und die Statue unseres Herrn Jesus Christus und läßt ihn diesen drei Mal ablehnen (...) und drei Mal auf das Kreuz spucken; dann lässt er ihn sich entblößen und (...) küsst ihn unten auf die Wirbelsäule, unter der Taille, auf den Nabel, dann auf den Mund (...) und dass er es ertragen muss, wenn sich ein Bruder des Ordens mit ihm fleischlich verbinden wolle. (...) Da gibt es ein Idol, welches die Form eines Menschenkopfes mit einem großen Bart hat, und diesen küssen und verehren sie in ihren Provinzkapiteln (...) Zudem konsakrieren die Priester des Ordens den Leib Unseres Herrn nicht. Dann wird die Verhaftung der Ordensritter und der Einzug ihrer Besitzungen angekündigt. (in: Templiers, S.354f)

Es handelt sich um klassische und verlogene Vorwürfe, wie sie schon lange gegen Ketzer, zum Beispiel gegen die Katharer erhoben wurden. Illegal wird der Überfall auf den Orden sein, da er unter dem direkten Schutz des Papstes steht.

Am 13. Oktober 1307 werden fast alle Templer im Königreich verhaftet und ihr gemeinsamer Besitz eingezogen. Sie selbst werden mit der Folter und dem Tod bedroht, wenn sie nicht gestehen, und wenn sie das tun, soll ihnen Pardon gegeben werden. Papst Clemens V. ist zunächst verärgert:

Ihr habt diese Attentate auf Personen und Güter von Leuten begangen, die direkt der Kirche unterstehen. (...) In diesem plötzlichen Akt sieht jeder nicht ohne Grund eine empörende Verachtung von uns und der Kirche von Rom. (in: Templiers, S.360)

In den folgenden Wochen gestehen die Mönchsritter unter der Androhung und Durchführung der Folter und in Todesangst fast alles, was von ihnen gefordert wird. Die Haft findet bei nicht Geständigen in winzigen Einzelzellen in Kerkerräumen unter schrecklichsten Bedingungen statt, Geständige werden dann mit anderen zusammen gesperrt. Einige sterben bald in der Haft. Die Geständnisse werden dann gesammelt und als Begründung für ihre Behandlung verwendet.

Der französische König fordert sofort seine europäischen Kollegen auf, es ihm gleich zu tun, was aber nur die Verwandten aus seiner Familie in Navarra zum Beispiel mit gleicher Brutalität befolgen.

Sobald Papst Clemens V. vom Überfall auf die Templer erfährt, verlangt er die Führung des Verfahrens gegen den Orden, was König Philippe zunächst ablehnt. In Frankreich erscheinen antipäpstliche Texte. Die Universität von Paris, an die sich der König nun wendet, vertritt den Standpunkt des Papstes. Am königlichen Hof wird Propaganda gegen Clemens betrieben, der zunächst nicht nachgibt.

Nun schickt der König dem Papst eine Anzahl einfacher Templer, die bereits alles zugegeben haben und weiterhin Angst vor der Folter haben. Mit ihren "Bekenntnissen" schwenkt Clemens 1308 um und übergibt den Orden der Inquisition in Frankreich. Inzwischen eignet sich der französische König erste Besitztümer der Templer an.

Im August 1308 wird der einzige nicht königstreue Bischof, Guichard de Troyes, der drei Jahre zurückliegenden Vergiftung der Gräfin der Champagne angeklagt. Vorher habe er ein Idol aus Wachs getauft und mit Nadeln durchbohrt. Zudem sei er Kind der Vereinigung seiner Mutter mit einem Dämon gewesen. Er sei selbst Sodomit und habe auf das Kreuz gespuckt. Er wird gefoltert und gesteht alles und wird darauf für fünf Jahre eingekerkert.

Die meisten Templer in Frankreich gestehen unter der Folter oder schon dann, wenn ihnen die Foltergeräte gezeigt werden. Sobald sie dann die Möglichkeit dazu haben, wiederrufen sie des öfteren. Die Verteidigung der Ordensritter übernehmen dann Leute wie Pierre de Boulogne:

(...) mit einer zerstörerischen Wütigkeit wurden plötzlich alle Brüder des Königreiches Frankreich verhaftet, wie Schafe zum Schlachten geführt und plötzlich ihres Gutes und all ihrer Besitzungen beraubt, in harte Gefängnisse gesteckt. Aufgrund unterschiedlicher Foltern, an denen manche starben und andere auf ewig krank wurden, logen nun eine Anzahl von ihnen... (in: Templiers, S.396) Bevor Pierre de Boulogne verhatet werden kann, flieht er und taucht unter.

Ab dem Sommer 1309 brennen dann die Scheiterhaufen, auf denen Templer öffentlich und lebendig verbrannt werden. Bis 1311 haben sie die übrigen Ritter so verschreckt, dass sie nun auch gegenüber der Papstkirche bekennen, was verlangt wird. Zumindest erhalten sie so die Absolution.

Ab Oktober 1311 findet das Konzil von Vienne statt, welches Philippe ab dem März 1312 mit einem Heer unter Druck setzt, welches dort erscheint. Dem König wird nicht nur, für einen Kreuzzug, für sechs aufeinander folgende Jahre die Erhebung eines Zehnten genehmigt, der Papst erklärt auch, dass der durch die Tempelritter ausgelöste "Skandal" ihre Verfolgung rechtfertige, ohne dass das Konzil dabei zustimmt. Im Mai 1312 erklärt der Papst seinen (persönlichen) Wunsch, dass die Besitzungen des Templerordens an die Hospitaliter/Johanniter übergehen sollen. Der König stimmt unter der Bedingung zu, dass diese ihm große Ablösesummen zu zahlen haben. Nun fordert der Papst noch, dass reuige Sünder des Ordens mit Milde zu bestrafen seien, und nimmt für sich die Untersuchung und Bestrafung der Ordensführung für sich in Anspruch. Bevor es dazu kommt, wird die gesamte Ordensspitze auf Befehl des Königs auf einer kleinen Seine-Insel lebendig verbrannt.

In den anderen Königreichen geht der Besitz der Tempelritter teilweise an die Johanniter, auf der iberischen Halbinsel auch an heimische Ritterorden, an deren Kontrolle sich dann dort die Könige im 14./15. Jahrhundert machen werden, und in deutschen Landen teilweise an dortige Fürsten.

Macht, Pracht und Religion

Ein brutaler Machthaber und geldgieriger Fürst wie der Burgunderherzog Philipp ("der Gute") wird in den Quellen als fromm beschrieben. Huizinga zählt auf:

"Er pflegt noch lange nach der Messe in seinem Betstuhl zu verweilen. Er fastet vier Tage in der Woche bei Wasser und Brot, und außerdem an allen Vigilien Unserer Lieben Frau und der Apostel. Manchmal hat er um vier Uhr nachmittags noch nichts gegessen. Er gibt viele Almosen, und ganz im geheimen. Ebenfalls heimlich ließ er für jeden seiner Leute, der starb, nach einem festen Tarif Seelenmessen lesen: für einen Baron 400 oder 500, für einen Ritter 300, für einen Edelmann 200 und 100 für einen Varlet." (Huizinga, S.251)

Solche Äußerungen von lobhudelnden Zeitgenossen sind mit einer gewissen Vorsicht zu genießen und beschreiben gewiss nicht den durchlaufenden Alltag. Aber sie dokumentieren doch zweierlei: Da ist zum einen die von Luther später so abgelehnte Werkgerechtigkeit, die mit Gott einen Handel betreibt wie Kapital auf dem großen Markt, und die allgemein verbreitete und schon lange von der Kirche geförderte Ansicht, dass man sich in den Himmel der Christen mit Geld einkaufen könne.

Eine weitere, schon seit bald tausend Jahren kirchlich vertretene Ansicht ist, dass luxuriöse Pracht zum Lobe des Herrn gottgefällig sei. Von Ludwig von Orléans und Philipp ("dem Kühnen") werden die Kirchen ausgerechnet der Armut und Einfachheit vertretenden Coelestiner und Karthäuser mit besonderer Pracht aufwendig ausgestattet.

Den Bischöfen wird in der Regel eine unersättliche Geldgier zugesprochen. Unser Bourgeois von Paris beschreibt den Bischof von Paris Denys de Moulins (um 1440) folgendermaßen:

Er ist ein Mann, der sehr wenig mitleidig (piteux) war gegen wen auch immer, wenn er nicht Geld oder eine andere Gabe erhielt, die sich lohnte; und man erzählte als wahr, er habe mehr als fünfzig Prozesse bei Gericht, denn ohne Prozess war nichts von ihm zu erlangen. (Journal, S.)

Die obere Etage auch der deutschen Kirche besteht wesentlich aus Adeligen. An der Spitze sind die geistlichen Kurfürsten, darunter die übrigen Fürstbischöfe. In ihrer weltlichen Seite, als Hochstift, unterscheiden sie sich stark nach ihrem Reichtum, an dem auch ihre Macht im Reich hängt. Am mächtigsten sind die im Südwesten, dem deutschen Altsiedelland, die im Norden schon weniger und die im Osten am wenigsten. Dort setzen de facto Zollern und Wettiner die Bischöfe ein.

Neben die Macht und Pracht von Fürstbischöfen tritt immer mehr die der oft adeligen Domkapitel, die das gemeinsame Leben längst aufgegeben haben.Vor der Mitte des 15. Jahrhundert ist etwa die Hälfte des Regensburger Kapitels adeliger Herkunft, dann wird es die Mehrheit. 1499 setzt Papst Alexander VI. durch, dass es mindestens zwei Drittel sein sollen.

Die ihnen zustehende Vermögensmasse ist längst auf die einzelnen Domherren aufgeteilt. Mit der Verselbständigung gelingt es ihnen unterschiedlich früh, sich zur Mitregierung mit dem Bischof zu erheben. In Wahlkapitulationen setzen sie ihre Interessen durch. In Regensburg zum Beispiel bekommt es zunehmend Gewicht in der Gerichtsbarkeit. Manchmal ist nicht mehr der Fürstbischof, sondern das Kapitel die "ausschlaggebende Kraft in Bistum und Hochstift". (Paul Mai in:Schmid(Hrsg), S.67) "Weltliches Interesse und nicht Frömmigkeit machte den Domherrn." (SchubertEinführung, S.255)

Nachdem ursprünglich Dom-Kapitulare vom Bischof berufen wurden, setzen sie dann durch, ihre Mitglieder selbst zu bestimmen. 1448 schließlich wird im Wiener Konkordat bestimmt, dass "vakante Domherrenstellen in den ungeraden Monaten vom Papst, in den geraden Monaten vom Kapitel vergeben werden sollen." (P. Mai, s.o.)

In der Konsequenz ist die aristokratisch auftretende Bischofskirche wweit entfernt von ihrer Herde, die vor allem auf ihre Pfarrei orientiert ist.

Verweltlichung (überarbeiten)

Hermann IV. aus dem hessischen Landgrafenhaus wird 1461 mit elf Jahren Domherr zu Mainz. Er studiert im Folgejahr an der Universität Köln, wo er mit 13 Jahren Domherr wird. Mit 15 wird er Propst des Petersstiftes zu Fritzlar und Domscholaster in Worms. Mit 18 Jahren hat er drei weitere Pfründen errungen. 1480 wird er Erzbischof von Köln.

Solche Stellenvergaben sind oft nicht mit sonderlichem religiösem Interesse verbunden, was die Kirche des späten (kurzen) Mittelalters dann auch stark prägt: Kirchenämter sind oft schiere Einnahmequellen.

Verweltlichung des städtischen Klerus wird des öfteren durch das dokumentiert, was im einzelnen verboten wird. 1359 lässt Kaiser Karl IV. über die Konstanzer Domherren schreiben:

Sie lassen sich aus den Einkünften der Kirchen und Pfründen besolden und verwenden das Erbteil Christi zu Ritterspielen und Turnieren, tragen ritterliche Gewänder, gesäumt mit silbernen und goldenen Borten, und Reiterstiefel, pflegen sorgfältig Haupthaar und Bart, lassen an sich nichts sehen, was ihren geistlichen Stand verraten könnte, mischen sich in kriegerische und weltliche Geschäfte ein und verbreiten durch ihre Lebensweise und ihre Vernachlässigung der kirchlichen Pflichten allgemeines Ärgernis. (in: Keupp/Schwarz, S.110)

Das ändert aber nichts an ihrem Verhalten. 1380 greift der Rat der Stadt ein und verordnet,

dass kein Geistlicher, er wäre Chorherr, Kaplan, Vikar, Priester (etc) keinem Bürger hier in Konstanz Schimpf und Schande zufüge an seiner Ehefrau, seiner Mutter oder Tante oder seinen Mägden in seinem Haus. (s.o.) Was den Rat nicht weiter kümmert ist der Gang ins Bordell oder die Nutzung der (illegalen) Straßenprostitution.

1441 sieht sich der Konstanzer Domherr Franz Offenburg genötigt zu bekennen, dass er mit diversen Frauen, darunter einer Nonne, Geschlechtsverkehr hatte und so vier

Kinder gezeugt hat. (s.o., S.111). Ein Kanoniker aus Cividale legt dem Poenitentialamt in Rom eine längere Liste sexueller Aktivitäten mit verheirateten wie unverheirateten Frauen und Nonnen aus

zwei Klöstern vor. (Esch, S.41)

****

Die Kompartmentalisierung, hier sündiger Alltag, dort frommes Ritual, schreitet weiter voran. Deutlich wird das vor allem bei den Vertretern des größeren Kapitals: "... die Frömmigkeit der Veckinhusen und ihrer Gesellschafter bleibt in äußeren Formen stehen, in der häufigen Anrufung Gottes, in Wallfahrten nach Aachen, nach Maria Einsiedeln, nach dem Heiligen Blut von Wilsnack

- meist verbunden mit ohnehin nötigen Geschäftsreisen." (Irsigler in: Meckseper/Schraut, S.68f)

Zumindest einige bedeutende Kaufleute wissen, was sie da tun. Der wohlhabende Kölner Kaufmann Johann Rinck erklärt in seinem Testament, "da die >hendele der koufkoufmanschaff der selen und conscientien sorchlych< seien und kaum ohne Nachlässigkeit und Sünde zu betreiben, vermachte er nicht nur hohe Beiträge an Arme und verschiedene Kirchen, sondern verbot seinen beiden Söhnen Johann und Hermann auch den Eintritt in den Kaufmannsberuf. Sie sollten Universitätsprofessoren werden (...s.o. S.71)

Was glauben die Menschen wirklich im 15. Jahrhundert? Natürlich jeder irgendwie etwas zumindest ein wenig anderes. Da man gar nicht umhin kommt, ein Christ zu sein, muss man sich über seinen Glauben auch kaum Gedanken machen. Er kann im Alltag ein wenig präsentes Hintergrundphänomen sein. Die Berichte über bei der Messe schwatzende Leute oder über Burschen, die dabei ihre Augen nicht von attraktiver Weiblichkeit lassen können, nehmen nicht ab und bezeugen selbst für diese hochheilige Angelegenheit weniger Interesse als Gewohnheit. Aber wieweit das die Einzelnen betrifft, bleibt unbekannt.

Nicht nur für London wird beschrieben, dass (Stadt)Menschen bestenfalls einmal im Jahr wie vorgeschrieben zur Beichte gehen und selten während der ganzen Länge einer Messe anwesend sind. Manche schauen nur beim Hochheben der konsekrierten Hostie, mit einem Glöckchen-Bimmeln angezeigt, kurz in die Kirche hinein, um dann in der Kneipe zu verschwinden. Sie halten sich für Christen und würden fehlenden Glockenschlag, Messe, Taufe und christliches Begräbnis sicher bestürznd finden, können sich aber ohnehin darauf verlassen, dass das alles seinen geordneten Gang geht. (z.B. Strohm, S.83f)

Der später heilige Bernhard(in) von Siena klagt, viele Leute glauben an nichts Höheres als das Dach ihres Hauses. Thomas Walsingham meint in denselben Anfängen des 15. Jahrhunderts, dass einige Adelige in England nicht glauben, dass es einen Gott gibt, und sie leugnen das Altarssakrament und die Wiederauferstehung nach dem Tode und betrachteten das Ende eines Menschen nicht anders als den Tod eines Lasttiers.

"Die Kirchen waren leer und die Messen schwach besucht, schrieb Nicolas de Clamanges in seiner großen Abhandlung 'De Ruina et Reparatione Ecclesiae'. Die Jungen gingen ihm zufolge kaum noch in die Kirche außer an Festtagen und auch dann nur, um die angemalten Gesichter, dekolletierten Kleider und aufsehenerregenden Frisuren der Damen zu sehen, gewaltige Türme mit Hörnern und behangen mit Perlen." (Tuchman, S.436f)

Gesündigt wird weiter reichlich, und es bleibt unklar, in welchem Maße Menschen von der Drohung mit den Höllenstrafen beeindruckt sind. Immerhin kaufen viele Menschen Ablässe mit der Vorstellung, diesen dann wenigstens zum Teil zu entgehen. Auch die Drohung mit sehr irdischen Strafen hält ja nicht alle davon ab, Vergehen und Verbrechen zu begehen, und die Drohung immerhin ist sehr handfest.