Anhang 4: JUDEN UND CHRISTEN

Heilige Schriften und irdische Machtphantasien

Mythos und Gesetz

Antikes Judentum bis zum Ende des Tempels

Von Jesus zu Paulus

Der Jesus der Evangelien

Die Seele und ihre Erlösung (Erlösung / Das Wirkliche, Eigentliche und der Tod)

Der verlorene Sohn

Anfangen bei Adam und Eva, beim jüdischen Mythos, bei biblischen Geschichten? Was sonst. Die hellenistische Antike hatte zwar jenseits des Judentums und der sich ins Christentum entwickelten Jesus-Gemeinden eine eigene Tendenz, ihre ursprünglich auf der Verehrung von Naturgewalten basierenden Kulte durch einen Ein-Gott-Glauben bzw. das Eine (hen) der zu ersetzen, aber es setzte sich eben kein Mithras, Serapis oder Sonnengott durch, sondern jener dem Judentum entsprungene Messias/Christus als Gottessohn und mit ihm ein Gott, dem die Welt, die er schafft, nach der Schöpfung äußerlich bleibt, und der im christlichen Heilsmythos diese zunächst durch die Wiederkunft seines Sohnes heimholen möchte, dann aber, nach Ausbleiben dieses eschatologischen Heilsgeschehens, ein irdisches Heilsgeschehen durch seine Kirche verwalten lässt.

1. Heilige Schriften und irdische Machtphantasien

Das christliche Abendland hat drei offensichtliche Wurzeln, die sich in etwa gleichzeitig entfalten: Die Texte der griechischen Poliskultur, die römische Reichsbildung und Zivilisation und die heiligen Schriften der Juden.

Letztere immerhin erreichten mehr als eine kleine Gruppe von Belesenen und verankerten sich tief in der Sprache und Bildersprache so ziemlich aller, und zwar in ihrer „christlichen“ Ausdeutung. Wer sich mit abendländischer Malerei, Plastik und Literatur zwischen Christianisierung und industrieller „Revolution“ beschäftigen möchte, ist (immer noch) auf die Kenntnis vieler heiliger Schriften der Juden (und Christen) angewiesen. Der Verlust dieser Kenntnis im zwanzigsten Jahrhundert (zusammen mit dem Verlust von „Geschichte“ und der Kenntnis des Lateinischen und Altgriechischen der wenigen) ist ein ähnlich gravierender Bruch wie ihn der Massenkonsum von Industrieprodukten, die fast völlige Entkoppelung von Geschlechtlichkeit und Fortpflanzung und die Gleichschaltung der Köpfe durch die elektronischen Massenmedien zur selben Zeit bei der Masse der Menschen darstellen.

Die zwei unübersehbaren Besonderheiten der jüdischen Schriftreligion sind der besondere Monotheismus und eine dazu gehörige eigenartige Vorstellung von „völkischer“ Geschichte, die auf einer besonderen Form der Auserwähltheit beruht und nicht nur auf der Gewalt von Waffen und der Macht dynastischer Interessen.

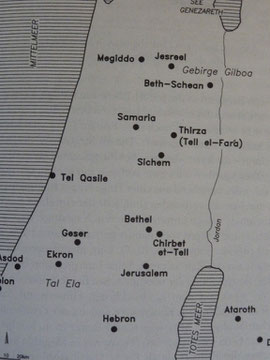

Mit Hilfe der Archäologie lässt sich inzwischen diese Geschichte in einen bewusst fabrizierten Mythos und eine ansatzweise nachvollziehbare Geschichte zweier kleiner „Reiche“ aufteilen. Jede Vorgeschichte dieser beiden Reiche entzieht sich unserer genaueren Kenntnis mangels schriftlicher Quellen. Sie handelt von kleinen dörflichen Siedlungen im Bergland zwischen Jordan und der Ebene zum Mittelmeer, in ersten Wellen in der Bronzezeit besiedelt, mit einem neuen, stärkeren Besiedlungsschub in der frühen Eisenzeit, nach dem Untergang der bronzezeitlichen städtischen und Palastkulturen, für die zum Beispiel Mykene steht oder Megiddo.

Der Norden war fruchtbarer als der Süden, ansonsten scheint es eine ähnliche Mischung aus Gartenbau (Oliven, Wein), Getreideanbau und Viehzucht gegeben zu haben. Schon früh scheinen sich zwei Zentren herausgebildet zu haben: Im Norden in der Nähe des späteren Sichem, im Süden in der Nähe von Jerusalem.

Wenn man Finkelstein/Silberman folgt, gibt es als erkennbare Gemeinsamkeit noch den Verzicht auf Schweinezucht und Verzehr von Schweinefleisch. Zu vermuten ist, dass sich in dieser frühen Eisenzeit zudem eine gemeinsame Sprache entwickelt, das Hebräische, welches sich vom ebenfalls semitischen Aramäischen nördlich davon und westlich vom Phönizischen absetzte.

Der Norden entwickelt im neunten Jahrhundert ein "Königreich" Israel mit steinernen Palastbauten vor allem in Megiddo, Jesreel und Samaria, mit einer entwickelten Verwaltung, ausgeprägter Oberschicht und einer Überschussproduktion für Handel und Luxus.

Der Süden, später Juda genannt, bleibt bei Subsistenzwirtschaft ohne ausgeprägte städtische Siedlungen. Die archäologisch nicht nachweisbaren mythischen Könige Saul, David und Salomo waren, so es sie überhaupt gab, eine Art einfache Stammeshäuptlinge in dörflichen Siedlungen – ohne Palastanlagen und städtische Zentren.

Das Königreich Israel schafft es nach 880 unter der Dynastie der Omriden, sich erheblich auszudehnen, und beherrscht schließlich dank militärischer Überlegenheit ein Gebiet zwischen der Gegend um Damaskus bis an die Ränder Judas. Es ist ein typischer orientalischer Vielvölkerstaat und eine klassische Despotie, neben den Hebräern gibt es Aramäer im Norden, Phönizier im Westen und semitische Nachbarn wie die Moabiter im Süden. Die Archäologie gibt keine spezifisch hebräisch geprägte Kultur her.

Das Abendland wird später aber nicht von verifizierbarer israelitischer Geschichte geprägt werden, sondern von judäischen Texten des 7. bis 5. Jahrhundert, die nach dem Untergang des Königreiches Israel geschrieben werden. Diese konzipieren das sagenhafte Gesamtreich aller Jahwe-getreuen Hebräer mit David und Salomo, auf das sich die Könige und Kaiser zwischen Konstantin und dem Hochmittelalter beziehen werden. Von diesem fällt laut heiliger Schriften das omridische Königreich Israel ab und verfällt zugleich der Sünde der Abkehr von Jahwe. In die Erinnerung des christlichen Abendlandes gerät vor allem König Ahab, Sohn Omris, der „tat, was dem Herrn missfiel“. Er heiratete nämlich eine phönizische Prinzessin, die in den Augen der viel späteren judäischen Autoren böse Jezebel, die Baal und Aschera opfert. Kein Wunder, dass dieses böse Israel (das mächtige Nordreich) irgendwann untergehen wird.

Historisches taucht dann zum Untergang von Israel im 'Buch der Könige' auf. Zunächst erobert das Reich von Aram/Damaskus große nördliche Teile. Kultur und Sprache dort sind offensichtlich aramäisch. Danach gewinnt Israel neue Macht und weiteren Wohlstand. Die ersten hebräischen Inschriften sind aus dieser Zeit (und nur von dort) überliefert.

Möglicherweise jetzt entsteht mit den Propheten eine neue Art literarischer hebräischer Schriften. Amos und Hosea sind zwar durch die judäischen Redaktionen gegangen, aber ihr Ursprung könnte in der Blütezeit des Königreiches Israel liegen, in der sie Ausbeutung, Armut, Götzendienst und „Hurerei“ anprangern. Amos verbindet die Abkehr vom jüdischen Gott mit Parteinahme für die Armen. In der Elberfelder Ausgabe von 1986 klingt das so:

Weil ihr vom Geringen Pachtzinsen erhebt und und Getreideabgaben von ihm nehmt, habt ihr Häuser aus Quadern gebaut … Schöne Weinberge habt ihr gepflanzt... Sie bedrängen den Gerechten, nehmen Bestechungsgeld und drängen im Tor den Armen zur Seite (Amos 5, 10-13)

Sie liegen auf Elfenbeilagern und räkeln sich auf ihren Ruhebetten. Sie essen Fettschafe von der Herde und Kälber aus dem Maststall. Sie faseln zum Klang der Harfe, denken sich wie David Musikinstrumente aus. Sie trinken Wein aus Schalen und salben sich mit den besten Ölen, aber über den Zusammenbruch Josephs sind sie nicht bekümmert. (Amos 6, 4-6)

"Die Kritik des Amos, der zufolge die Landbevölkerung von einer reichen Elite ausgebeutet wurde, steht im Kontext einer wirtschaftlichen Entwicklung, bei der das alte Modell einer Subsistenzwirtschaft durch eine Art Rentenkapitalismus ersetzt wurde." (Schipper, S.46; das Wort Kapitalismus ist allerdings überzogen).

Ähnlich wie Amos (Das Ende für mein Volk Israel ist gekommen) wird auch Hosea das Ende des Königreichs verkünden:

Samaria wird büßen, denn es ist widerspenstig gewesen gegen seinen Gott. Sie werden durchs Schwert fallen, ihre Kinder werden zerschmettert und ihre Schwangeren aufgeschlitzt werden. (Hosea 14)

Hosea legt aber das Schwergewicht auf zwei andere Aspekte, nämlich die Sexualgebote, wie sie dann in Moses formuliert werden, und auf das Thema des Rechts und der Gerechtigkeit. Da heißt es zum Beispiel:

Denn der HERR hat einen Rechtsstreit mit den Bewohnern des Landes; denn keine Treue und keine Gnade und keine Erkenntnis Gottes ist im Land. Verfluchen und Lügen, Morden, Stehlen und Ehebrechen haben sich ausgebreitet, und Bluttat reiht sich an Bluttat. (Hosea 4, 1+2)

Das durchgehende Thema ist aber das der „Hurerei“. Da ist einmal der Bruch der familiär formulierten Beziehung Gottes zu seinem Volk, gehurt wird in übertragendem Sinne durch die Verehrung von „Götzenbildern“ wie denen des Baal oder beim Opfern auf kanaanäischen Höhenheiligtümern, wörtlich in der Tempelprostitution, beim Ehebruch und – ganz besonders schlimm – beim Koitus mit Nichthebräern bzw. Ungläubigen: sie haben fremde Kinder gezeugt (Hosea 5,7), Ephraim vermischt sich mit den Völkern (Hosea 7,8) Du hurst weg von deinem Gott, du liebst Dirnenlohn auf allen Korntennen (Hosea 9,2); in der Folge wird das Volk Gottes aussterben: Kein Gebären, keine Schwangerschaft, keine Empfängnis (Hosea 9,11)

Rechtlichkeit und Gerechtigkeit, Solidarität untereinander und besonders mit den eigenen Armen, schließlich eine zugleich religiös und völkisch begründete archaische Vorform von Rassismus weisen hin zu den sogenannten mosaischen Gesetzen.

Schließlich steigt Assyrien auf, besetzt zunächst den Norden und deportiert Teile der dortigen Bevölkerung. Im Verlauf des 8. Jahrhunderts wird Israel immer mehr auf das Bergland um Samaria reduziert, und 722 nimmt Salmanassar auch Samaria ein:

und führte Israel weg nach Assyrien. Stattdessen siedelt er dort Leute aus dem Zweistromland an: und ließen sie wohnen in den Städten von Samaria an Israels statt. (beides 2 Könige, 17.6)

Assyrien zerstört die israelitische Stadtlandschaft vollständig und siedelt nach der Deportation eines großen Teils der Bevölkerung in assyrische Reichsteile Assyrer im nun untergegangenen Israel an.

Ich bevölkerte Samaria mehr als zuvor. Ich brachte Völker aus Ländern, die ich mit meinen Händen erobert habe, hinein. Ich setzte meinen Beauftragten als Gouverneur über sie. Und ich zählte sie zu den Assyrern, lässt Sargon aufschreiben (In Finkelstein/Silberman, S.240)

Eine eigenständige schriftliche Geschichte Israels hat seinen völligen Untergang nicht überlebt, was einmal an der Vernichtung seiner intellektuellen Eliten gelegen haben mag, zum anderen aber vielleicht auch an der Redaktion israelischer Texte durch Judäa, die feindselig und hasserfüllt war und voller Annektionslust gegenüber diesen nördlichen Gebieten.

Wenn wir dem Judäer Jeremias, der viel später schreibt, Glauben schenken können (41,5), bleiben noch einzelne Gruppen von Hebräern, Israeliten mit Jahwe-Glauben, in den nördlichen Territorien. Aber mit Israel ist es unwiederbringlich zu Ende.

Dafür stieg nun Juda auf, und später wird es den Untergang Israels in seinem 'Buch der Könige' so begründen:

Und es geschah, weil die Söhne Israel gesündigt hatten gegen den HERRN auf jedem hohen Hügel, ... Und die Söhne Israels ersannen gegen den HERRN, ihren Gott, Dinge, die nicht recht waren; und sie bauten sich Höhen (Höhenheiligtümer) in all ihren Städten... Und sie errichteten sich Gedenksteine und Ascherim (Aschera-Heiligtümer) auf jedem hohen Hügel und unter jedem grünen Baum, und sie brachten dort auf allen Höhen Rauchopfer dar... und sie dienten den Götzen...(2 Könige, 17,7ff)

Wenn wir stattdessen den Ausgrabungen der Archäologie folgen, spricht nichts dafür, dass sich Israel von anderen kanaanäischen und sonstigen Fürstentümern der Großregion unterschied, Gott El/Jahwe taucht als ein Gott unter vielen auf, gelegentlich als Gatte der Aschera, und im bislang noch sehr ländlichen Judäa ist es wohl nicht anders. Das alles ändert sich erst mit dem nun stattfindenden Aufstieg Judäas zu einem eigenständigen Königreich. Aber das christliche Abendland wird nur den bald entstehenden judäischen Schriftenkanon kennen und und sich ausschließlich auf ihn beziehen (und beziehen können).

Etwa in der Zeit, in der Israel samt seinen sagenhaften 10 Stämmen untergeht, beginnt südlich davon der Aufstieg Judas. Anzeichen dafür sind ein rapider Bevölkerungsanstieg, Handel mit den Nachbarn, Anfänge „königlicher“ Verwaltung und der Aufstieg einer Jahwe-Priesterschaft im Jerusalemer Tempel. Dazu kommen die Anfänge von Schriftlichkeit.

Ähnlich wie in Israel herrscht eine Vielfalt von Kulten, in denen kanaanäische weibliche und männliche Gottheiten verehrt werden, und zwar in Jerusalem, bei den "Königen", wie in den ländlichen und nun städtischer werdenden Siedlungen drum herum. Jahwe ist ein Gott unter vielen, und oft gilt er weiter als mit Aschera verheiratet.

Finkelstein/Silberman vermuten, dass der Aufstieg Judas mit enger Anlehnung an Assyrien zusammenhängt (S.266). Es kommt wohl zur zeitweiligen Zusammenarbeit zwischen Königen und der Priesterschaft des Jahwe-Tempels. Ziel wird, vielleicht schon unter König Hiskia, spätestens aber unter Josia, ein einheitliches Zentralkönigtum mit einem einheitlichen Kult und einem einzigen Kultzentrum in der Hauptstadt Jerusalem.

König Hiskia wendet sich gegen Assyrien, worauf Sanherib fast ganz Juda einnimmt und weithin zerstört. Viele Judäer werden deportiert und auf der übrig gebliebenen Bevölkerung lasten heftige Tributzahlungen. Nachfolger Manasse verbindet sich eng mit Assyrien und der arabischen Welt und es kommt zu einem erneuten wirtschaftlichen Aufschwung. Die späteren judäischen Texte werden ihn als Bösewicht darstellen, der sich von Jahwe abwendet.

Erst unter König Josia (639-609) entsteht dann der große Juda/Israel-Mythos, wie er „Juden“ auszeichnet, wie sie nach der Eroberung Judas durch Babylon heißen werden, jener Mythos, an den auch diejenige jüdische Sekte anknüpfen wird, die dann irgendwann von den Römern als „Christen“ tituliert werden wird.

Finkelstein/Silberman beschreiben diese Wende so: „Josias messianische Rolle entspringt der Theologie einer neuen religiösen Bewegung, die dramatisch den Sinn des Begriffs „Israelit“ nachhaltig verändert und die Fundamente für das zukünftige Judentum - und damit auch für das Christentum – legt. Diese Bewegung bringt schließlich die Dokumente hervor, die den Kern der Bibel bilden, vor allem das wichtigste, ein Gesetzbuch, das bei der Renovierung des Jerusalemer Tempels im Jahre 622 v.Chr., dem 18. Regierungsjahr Josias, "entdeckt" wird. Dieses Buch, das von den meisten Gelehrten als ein Original des Buchs Deuteronomium identifiziert wird, bewirkt eine Revolution im Ritual und eine vollständige Neuformulierung der jüdisch-israelitischen Identität. Es enthält die zentralen Merkmale des biblischen Monotheismus: "die ausschließliche Verehrung eines Gottes an einem Ort; die zentralisierte, nationale Einhaltung der Hauptfeste des jüdischen Jahres (Passa, Laubhüttenfest) und eine Reihe von Gesetzen, die sich mit sozialer Wohlfahrt, Gerechtigkeit und persönlicher Moral befassen.“ (Finkelstein/Silberman, S.297)

Was später im zweiten Buch der Könige (22-23) beschrieben wird, die Entdeckung jener „Gesetze“, aus denen dann das Judentum entstehen wird, ist wohl ein Werk der Zusammenarbeit zwischen König und Tempelpriesterschaft:

Er ging zum Haus des Herrn hinauf mit allen Männern Judas und allen Einwohnern Jerusalems, den Priestern und Propheten und allem Volk, jung und alt. Er ließ ihnen alle Worte des Bundesbuches vorlesen, das im Haus des Herrn gefunden worden war. (Zweites Buch der Könige, 23,2)

Historisch steht Josia zwischen dem Niedergang assyrischer Herrschaft im Norden und dem Neuaufstieg Ägyptens unter Psammetich. Die Erfindung einer gemeinsamen Vorgeschichte Israels und Judas begründet nun die Perspektive der Eroberung Israels durch Juda als „Wiedereingliederung“, an die sich Josia mit dem Versuch der Eroberung von Samaria macht. Dabei scheitert er an den Ägyptern. Seine Nachfolger werden seine Pläne und seinen „nationalreligiösen“ Mythos nicht wieder aufnehmen. Juda wird im Konflikt mit Babylonien untergehen. Im Exil und danach wird es zur Schlussredaktion der bisherigen heiligen Schriften kommen. Dabei wird aus Juda Jehud werden, aus den Bewohnern Judas die Jehudim, die „Juden“, und das in Abhängigkeit vom persischen Reich.

Der Mythos und „das Gesetz“ überleben dann die Eroberung durch Alexander, die Einordnung unter das ägyptische Ptolemäerreich und das syrische Seleukidenreich. Judäa, wie Juda jetzt heißt, unterliegt einem zunehmenden Hellenisierungsdruck, Teile der Priesterschaft und die Familie der Makkabäer errichten unter Berufung auf "das Gesetz" ein Königreich, das in inneren Streitigkeiten im 1. Jahrhundert vom Halbaraber (Nabatäer) Herodes im Bündnis erst mit Pompeius, dann Antonius und schließlich Octavius/Octavian übernommen wird. Zur Zeit Jesu werden dessen Erben von den Römern entmachtet und das Land unter römische militärische Kontrolle und Verwaltung gestellt. Der erste Aufstand führt unter dem Befehl von Titus 71 (n.d.Zt.) zur Zerstörung des Tempels, der zweite unter Bar Kosiba/Kochba zur Zerstörung Jerusalems und Vertreibung der Juden in jene Diaspora, in der viele unter ihnen schon seit Jahrhunderten aus freien Stücken lebten (im Zweistromland, in Ägypten, in Kleinasien und westlich davon).

Über den Bund Gottes mit seinem auserwählten Volk, wie er seit Josias formuliert wurde, schreiben Finkelstein/Silberman: „Die Saga von Israel, wie sie sich zur Zeit Josias zum ersten Mal herausbildete, wurde der erste, vollständig ausformulierte Nations- und Gesellschaftsvertrag der Welt, der die Männer, Frauen und Kinder, die Reichen und die Armen einer ganzen Gemeinschaft einbezieht.“ (S.337)

Jedenfalls wurden diese heiligen Schriften seit Kaiser Konstantin zu einer der Gründungsurkunden des „christlichen“ Abendlandes und damit ungeheuer wirkmächtig. Worum es sich dabei handelt, gilt es im folgenden zu untersuchen.

2. Mythos und Gesetz:

Heilige Schriften, heiliges Priestertum, heilige Herrschaft

Mythos und Gesetz haben zu allen Zeiten zusammengehört. In den letzten Jahrhunderten haben das die Klassiker des „Gesellschaftsvertrages“, des großen Mythos der modernen „Demokratien“ belegt: John Locke, Jean-Jacques Rousseau und viele andere. Eine solche vertraglich sich zusammenfindende „Gesellschaft“ hat es nie gegeben, es handelt sich in allen Fällen um Untertanenverbände, selbst in der attischen Polis und den frühen römischen res publica – und so auch in den modernen „Demokratien“. Polis, Res Publica und die jüdische Staatsvorstellung der Bibel beruhen alle drei höchstens auf Verträgen mit den Göttern bzw. dem einen Gott.

Um diesen Ein-Gott-Glauben, Monotheismus, soll es nun zunächst gehen. Bevor wir zu dessen entscheidender Besonderheit kommen – dass man sich kein Bild von ihm machen darf, ja nicht einmal seinen Namen aussprechen soll – ist dessen Entstehungsgeschichte, um die man sich früher so viele Gedanken machte, relativ einfach zu beschreiben.

JHWH, manchmal als Jahwe und manchmal als Jehovah ausgeschrieben (aber nicht von orthodoxen Juden), taucht zum ersten Mal 840 auf der Mescha-Stele auf, einem moabitischen Gedenkstein, auf dem der moabitische König die Befreiung eines Ortes aus der Herrschaft der Omriden feiert:

Und ich zog bei Nacht los und kämpfte gegen es vom Anbruch der Morgenröte bis Mittag. Und ich nahm es ein und tötete alle: siebentausend Männer und Sklaven und Frauen und Sklavinnen und Dirnen, denn ich hatte es dem Kemosch geweiht. Und ich nahm von dort die (Kult-)Geräte JHWHs und schleppte sie vor Kemosch.

Das Hebräische ist eine (fast) reine Konsonantenschrift, was erklärt, dass der Name dieses Gottes verschieden ausgesprochen werden könnte. Aber er soll laut Thora ohnehin geheim bleiben. Wichtig ist zunächst, dass es in Kanaan erst einmal ein Gott unter vielen war, und vermutlich als männlicher Gott ursprünglich mit dem Kult der Göttin Aschera verbunden, wie Inschriften des 8. und 7. Jahrhunderts belegen.

Im zweiten Buch der Könige wird diese Göttin (nach „Auffindung“ des 5. Buches Moses und erst dann) aus dem Tempel zu Jerusalem vertrieben:

Und der König befahl dem Hohepriester Hilkija und den Priestern zweiten Ranges und den Hütern des Schwelle, aus dem Tempelraum des HERRN alle Geräte hinauszubringen, die für den Baal und die Aschera und das ganze Heer des Himmels gemacht worden waren. Dann verbrannte er sie außerhalb Jerusalems in den Terassengärten am Kidron und ließ ihren Staub nach Bethel bringen. Und er machte den Götzenpriestern ein Ende... (2 Könige, 23, 4-5)

Das lässt sich allerdings nicht archäologisch belegen und gilt nicht mehr für die Nachfolger des Josia. Von Joahas heißt es: Und er tat, was böse war in den Augen des Herrn... (2 Könige, 23,32)

Wie sich ausführlich in den jüdischen Texten nachlesen lässt, entsteht dabei kein Monotheismus, der nur einen Gott kennt, sondern nur ein solcher, der einen unter vielen bevorzugt, und zwar exklusiv (Monolatrie). Was das Buch der Könige beschreibt und das letzte der Bücher Mosis festlegt, ist ein Bündnis von König und Jerusalemer Tempelpriesterschaft mit dem einen Gott bei Intoleranz gegenüber den anderen Göttern. Ein Monotheismus, der die Göttlichkeit der übrigen Götter, „Götzen“, bezweifelt, eine ungeheuerliche Neuigkeit, entsteht erst Jahrhunderte später.

Die Bevorzugung des einen Gottes JHWH erklärt sich aus seiner doppelten Begründung im Mythos: Er ist ein allmächtiger Kriegsgott (und darum männlich, der HERR), und er hat sich exklusiv mit einem „Volk“ verbündet, welches nach dem babylonischen Exil „Juden“ heißen wird. Dieses „Volk“ ist wie alle „Völker“ danach in die römische und nachrömische Tradition hinein eine Erfindung von Mächtigen, die einer ethnischen Begründung für ihre Untertanen bedürfen.

Die Thora-Bücher geben also eine völkische, eine kriegerische und eine staatsbildende (zivilisatorische) Begründung für den exklusiven Bund von JHWH und „seinem Volk“. Das unterscheidet sie nicht grundlegend von der polytheistischen Begründung von Staatlichkeit in den übrigen orientalischen Despotien, aber es betont einen extremen Zentralismus auf eine Hauptstadt, die entweder Königsstadt und exklusive Priesterstadt oder wenigstens alleine letzteres ist.

Wie weit die extreme Blut- und Bodenideologie des Alten Testamentes vor den Makkabäern und den radikalen Sekten, die bis ins neutestamentarische Zeitalter hineinreichen, ernstgenommen wurde, ist schwer auszumachen. Die Geschichte des Judenvolks als eine Familiengeschichte, die bei Abraham beginnt, zur Sippengeschichte und Geschichte von zwölf Stämmen wird, wobei immer auf tadellose Abstammung geachtet wird, und jede Vermischung mit anderen „Völkern“ (also Glaubensgemeinschaften und Herrschaften) abgelehnt wird, wird in den Texten nach Mosis immer wieder konterkariert durch sündige „Mischehen“ von „Kindern Israels“ mit Andersgläubigen, die nicht zum „Volk“ gehören, durch Eroberungen israelitischer und judäischer Potentaten (samt deren kultureller Überfremdung?), durch Aussiedlung von Hebräern durch Aramäer von Damaskus, durch Assyrer, Ägypter und Babylonier und zugleich Ansiedlung fremder Völkerschaften. Unter den Diadochen und Makkabäern wie in der Diaspora nimmt dann das Proselytentum zu, durch vollgültigen Übertritt zum Judentum und durch Teilnahme von Unbeschnittenen am jüdischen Gemeindeleben. Erst die Christianisierung des römischen Reiches führt zum massiven Abschluss des Judentums von der Außenwelt.

Diese Blut- und Boden-Ideologie, deren intensivster Ausdruck die Beschneidung am männlichen Fortpflanzungsorgan ist, und das rabiate Verbot der geschlechtlichen Vereinigung mit Ungläubigen, wird zwar über den jüdischen Stammesmythos zum Biologismus und nähert sich einer Art Rassismus, unterscheidet sich davon aber dann doch durch die religiöse Begründung.

Der „jüdische“ Geschichtsmythos leistet aber vor allem zunächst mehreres: Er begründet (und zwar nur er) den Anspruch des Königreiches Juda auf die Gebiete des ehemaligen Königreiches Israel. Dies tut er völlig ungeachtet der Tatsache, dass dort nur noch wenige Anhänger des JHWH-Kultes leben, wenige Leute hebräischer Sprache, wenige Leute, die mit dem Stammesmythos der Bücher Moses in Verbindung gebracht werden können: Die zehn nördlichen mythischen Stämme sind praktisch völlig verschwunden.

Er sakralisiert das judäische Königtum stärker als zuvor, indem die Könige zu Nachfolgern der mythischen Figuren Moses, Josua, David und Salomo werden, also von Repräsentanten von Großreichs-Prätentionen, die sich aus dem Bund JHWHs mit seinem „Volk“ ergeben. Josia, so wird im Buch der Könige betont, stammt aus der historisch nicht nachweisbaren Familie Davids. Noch das Matthäus-Evangelium wird mit einer akribischen Aufzählung der Abstammung Jesu von Abraham und David eingeleitet. Ein jüdischer Messias, ein Gesalbter also, ist, auch wenn er in der griechischen Version dann später zum christós wird, ein „Politikum“ - inwieweit er das unterschwellig in der frühen Jerusalemer Gemeinde des Jakobus war, wird sich kaum noch feststellen lassen. Die Evangelien werden alle nach den Schriften des Paulus schriftlich niedergelegt und unterliegen damit mehr oder weniger einer kaum noch nachvollziehbaren Christianisierung des Jesus-Bildes.

Der Geschichtsmythos begründet nicht zuletzt auch die enorme Macht einer Jerusalemer Priesterschaft, die eine Art königliches Monopol erhält: Es darf keinen Tempel und keine Priesterschaft neben ihnen geben, sie alleine hüten das Gesetz und sind die Herren des einzigen zentralen Kultes.

Bis zur letztmaligen Zerstörung des Tempels durch Titus ist der Tempelkult die eine Säule des „Judentums“, die andere ist das Gesetz, wie es im Deuteronomion ausformuliert ist, wie das fünfte Buch Mosis seit der Septuaginta-Übersetzung heißt: Zweites Gesetz.

Der komplette Stammesmythos begründet auch die priesterliche Macht: Einer der mythischen Stämme, die Leviten, erhält das erbliche Priesteramt, dies wird also biologisch definiert. Erst sehr viel später wird dies den Cohanim (Cohen) erblich überlassen, einer Oberpriesterschaft, die sich von den niederen Priestern absetzen, denen die niederen Tätigkeiten überlassen bleiben.

Dieser Priesterschaft wird wie auch sonst im Orient eine Art Zehnter zugesprochen, zu dem alle erstgeborenen Tiere gehören, die ersten Feldfrüchte und Geldwerte von entfernteren Gegenden. Damit werden die Priester zu einer festbezahlten Tempelbeamtenschaft und Hütern eines großen Tempelschatzes. Dafür müssen sie mehrmals im Jahr die Schohar blasen, Segen aussprechen, die rituelle Schlachtung der Opfertiere durchführen, die wenigen Jerusalemer Festtage mit ihren vielen Wallfahrern dorthin organisieren.(Landmann, S. 85ff für die historisch belegbare Zeit)

Der quasi-nationale Charakter des Tempelkultes wird durch „nationale“ Feiertage mit den Wallfahrten zahlreicher Pilger nach Jerusalem ergänzt, die die mosaische Geschichte in die Herzen der Menschen einbrennen und Geld in die Hauptstadt bringen sollen: Pessach, Passa, griechisch pas-cha, feiert den mythischen Auszug aus Ägypten, Schawuot ungefähr sieben Wochen später feiert die zweite Gabe des Gesetzes durch Gott, Sukkot, das Laubhüttenfest, ursprünglich wohl eine Art Erntedank mit schattenspendenden Laubhütten, feiert die Behausungen der Kinder Israels in der Wüste nach dem Auszug aus Ägypten.

Wie auch sonst im Orient und der europäischen Antike ist der Zugang zum Heiligtum dem Priestermonopol unterstellt. Den größten Abstand müssen die Frauen halten, aber die Sphäre des Opfers, das rituelle Schlachten des Opfertieres, ist allein den Priestern vorbehalten. Dabei wird das Blut als magischer Ort des Lebens tabuisiert, sein Genuss wird allen verboten. Blut und Opfer gehören untrennbar zusammen.

Die wesentliche Neuerung ist zunächst kein Monotheismus, nicht die Form des Opfer-Kultes oder der Charakter der Priesterschaft, sondern die Verehrung eines namenlosen und unsichtbaren Gottes: Du sollst dir kein Bildnis machen. Mit der rein männlichen Priesterschaft entstand dabei ein ausgesprochen männlicher Gott, der zwar keinen Namen hat, aber als HERR zumindest ein Geschlecht und in der Anrede als „Vater“ dann später auch eine patriarchale Autorität. Mit der Endredaktion zumindest der einen Sündenfallgeschichte wird den Frauen dann auch eine eher negative Rolle im Entstehungsmythos des Judentums zugesprochen, die erst etwas ausgeglichen wird durch die Schaffung von „nationalen“ Heldinnen wie Deborah und Esther.

Die Verehrung eines namenlosen Gottes, von dem man sich kein Bild machen darf, hindert nicht, ihn zugleich als einen hebräisch sprechenden Mann in den Texten darzustellen. Indem ER sich ganz auf die Seite „seines Volkes“ stellt, letztlich dieses schafft (erwählt), verschmilzt er laut heiliger Schriften zur Gänze ethnisch wie religiös mit diesem. Er ist also in doppelter Hinsicht ein Schöpfergott: Er schafft alles, was ist, und zudem schafft er sich sein eigenes „Volk“. Es wird einiges an inneren Konflikten hervorrufen, ihn einige Jahrzehnte nach Jesus erst den exklusiven Händen der Tempelpriesterschaft, den Sadduzäern und den jüdischen Zeloten zu entreißen, um ihn dann in die exklusive Obhut einer christlichen Priesterschaft zu bringen. Formell werden sich diese Konflikte an der Beschneidung, den Essensvorschriften und den jüdischen Festtagen aufhängen, die letztere zum Teil christianisiert werden.

Auf der anderen Seite gelingt das gerade deswegen, weil er namenlos und nicht abbildbar ist. Eine gelehrte Oberschicht hatte im Hellenismus längst philosophisch die Vorstellung eines höchsten Wesens entwickelt, ein griechisches hen, das Eine, ein stoisches summum bonum, ein höchstes Gut(es), woran sich später ein neuplatonischer Urquell von allem, was ist, und dem, was nur ein Schatten des Einen ist, anknüpfen wird.

Eine Priesterschaft in einem Tempel setzt sich im Verbund mit einem König gegen alle anderen Kulte durch und schafft so ein Volk. Dieses Volk, durch eine Sprache und ein Gesetz identifiziert, wird beflügelt durch eine nationale Mission. Das alles wird dargelegt in einem nationalen Mythos, der als Geschichte für bare Münze genommen wird.

Diese Geschichte wird zur Gänze als Geschichte des Verhältnisses dieses von ihm auserwählten „Volkes“ zu seinem Gott beschrieben. Geschichte wird damit sinnerfüllt, sie wird verstehbar, verständlich. Noch die Geschichtsphilosophie des 19. Jahrhunderts wird von dieser Vorstellung einer sinnerfüllten Geschichte zehren.

Es gibt ein orthodoxes Judentum, welches (bis heute) nur die fünf Bücher Moses auf der Thora-Rolle als verbindliche heilige Schriften anerkennt. Dazu gehört damals die Tempelpriesterschaft, deren Macht auf den mosaischen Schriften beruht, und dazu gehört die vornehme und reiche Schicht der Sadduzäer, mit der Priesterschaft eng verbunden und zum Teil identisch.

Daneben entwickelt sich eine Tradition außerhalb des Tempels und dieses engen Kanons heiliger Schriften, aus der auch Jesus hervorgehen wird. Diese bezieht sich sehr stark auch auf Propheten wie Jesaja und die Psalmenliteratur. Es sind dies Lehrer, Rabbiner, „Schriftgelehrte“, Leute, die in den Evangelien manchmal auch „Pharisäer“ genannt werden.

Pharisäer sprechen eher die Masse der Menschen unterhalb der Sadduzäerkreise an und werden zu Experten der Auslegung des „Gesetzes“, also der vielen "mosaischen" Bestimmungen. Sie versuchen diese an die jeweiligen neuen Gegebenheiten anzupassen. Solche entstehende Schriftgelehrsamkeit wird in den Evangelien kritisiert zugunsten einer einfacheren Frömmigkeit. Zudem geschieht die Endredaktion der Evangelien nach dem Untergang der Tempelpriesterschaft und dem endgültigen Wandel des Judentums zu einem der Synagogen und Rabbiner. Insofern lässt sich mit der massiven Kritik an den „Pharisäern“ eine Kritik am Judentum überhaupt verbinden.

Was diese Leute andererseits mit den Evangelien verbindet, ist die Vorstellung eines Lebens nach dem Tode anders als die ältere jüdische Vorstellung von einem Schattendasein der Toten in der scheol, unter der Erde, „in der Grube“.

Antikes Judentum bis zum Ende des Tempels

Gegen Ende des 7. Jahrhunderts gelingt es Herrschern von Babylon, das Assyrerreich zu vernichten. 614 fällt Assur und 612 Ninive. 609 tötet Pharao Necho

II. Josias in Megiddo, setzt wenig später dessen Sohn ab und macht dann einen anderen Sohn zum König, den er in Jojakim umbenennt. Aber schon 605 besiegt Nebukadnezar das ägyptische Heer bei

Karkemisch am Euphrat.

Da Juda ebenso wie andere Kleinstaaten der Levante sich nicht dauerhaft dem babylonischen Herrscher unterwirft, wird es erobert, und 597/87Jerusalem

geplündert. Der dortige Kleinkönig wird zusammen mit Teilen der Oberschicht Jerusalems nach Babylon verschleppt, was sich nach einem Aufstand des Vasallenkönigs Zedekia 587 noch einmal

wiederholt. Nun wird auch ein Teil der Stadt und vielleicht der Tempel zerstört. Als Fazit lässt sich

sagen, dass Israel nur kurz und Juda fast nie wirklich unabhängige Reiche, sondern meist Spielball der großen Despotien sind. (Schipper)

Was immer Jerusalemer "religiöse" Propagandisten wie die Autoren von Psalmen später schreiben werden, alles spricht dafür, dass es den Judäern samt ihrem König an den Ufern von Babylon wie auch an anderen Orten dort recht gut geht. Ihnen wird Kronland zur Bewirtschaftung zugewiesen, und einige werden Beamte dort, andere Händler. Vielen gefällt es dort so gut, dass ihre Nachfahren später gar nicht mehr "zurückkehren" wollen

Im diesem babylonischen Exil verändert sich die jüdische Religion zumindest unter denen etwas, die unter persischer Hoheit zurückkehren werden (Esra, Nehemia).

550 löst sich der vergleichsweise tolerante persische Despot Kyros II. von den Medern und schafft ein großes Perserreich. 539 erobert er Babylon. 525 erobert Kambyses Ägypten, wo er sich zum Pharao ausrufen lässt. Juda wird die persische Provinz Jehud unter einem persischen Satrapen. Sie hat mit ihren rund 50x50 km Fläche und wenigen größeren Ortschaften vermutlich nur noch zwischen 10 000 und 30 000 Einwohner. (Schipper, S.78)

Wirtschaftlich geht es der kleinen Provinz wohl recht gut, Münzgeld kommt auf, erst

griechisches, allerdings erst nach 400 auch jehudisches. 520 kommt es unter den Persern zu einem Tempelneubau in Jerusalem. Offenbar will man der machtpolitisch und wirtschaftlich eher

unbedeutenden Satrapie für ihre Unterwerfung entgegenkommen.

Inzwischen tauchen Juden nicht nur in Jehud und in Mesopotamien auf, sondern auch auf der Nil-Insel Elephantine, wo sie den Jahwekult wohl auch mit dem anderer Götter verbinden und wenig auf die mosaischen Detailgebote geben. Ein weiteres sehr großes Jahwe-Heiligtum steht auf dem Berg Garizim bei Sichem, also auf dem Boden des vergangenen Israel und ist wohl nicht nur viel größer, sondern auch viel wichtiger für das Überleben eines "Judentums". Auch eine judäische Siedlung auf Zypern taucht bald auf.

Vielleicht erst 450 kommt es zur finalen Kanonisierung der Tora und damit zur Einführung des wöchentlichen Sabbat, der nun obligatorischen Beschneidung der männlichen Nachkommen, der Ablehnung der Ehe mit Andersgläubigen und zu einem unbedingten Monotheismus. (Schipper, S.92) Zugleich kommt es auch zum Ausschluss der Samarit(an)er aus dem Judentum. Die unheilvolle Arroganz von Religion, wie sie hier definiert wird, und die mit Esra und Nehemia nun "völkisch" wird, nimmt ihren Lauf und wird dann später unter temporärer Abschwächung des völkischen Aspektes von Christen und viel später vom Islam übernommen.

Inzwischen wird Jerusalem immerhin wieder auf 500 bis 1000 Einwohner angewachsen sein. Spätestens nun wird deutlich, warum die "Juden", wie sie nun heißen, die Judäer also, die inzwischen Israel für sich vereinnahmt haben, eine heroische Landnahme und großartige Könige in ihren Nationalmythos aufnehmen. Das soll ganz offenbar die Tatsache kompensieren, das Juda im Raum Palästinas und darüber hinaus eine fast völlig unbedeutende Rolle neben seinen mächtigeren Nachbarn spielt, was auch so bleiben wird.

Im 5. Jahrhundert scheitern die Perserkönige mit der Unterwerfung der Hellenen und in der zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts entgleitet ihnen nach und nach Ägypten.

Der Makedonenherrscher Alexander besiegt Hellas und dann das Perserreich und regiert überall mit der brutalen Gewalt eines

orientalischen Despoten. Nachdem er sich zum persischen Großkönig gemacht hat, führt er einen Kriegszug über Palästina nach Ägypten, wo er sich nun auch noch zum Pharao erklärt. Mit der Gründung

der griechisch-ägyptischen Stadt Alexandria finden sich dort auch samarische und judäische Juden ein, die sich zur wohl größten jüdischen Gemeinde der Antike entwickeln.

Nach 333 kommt es unter den Ptolemäern, den Erben Alexanders ("des Großen"), zu erheblichem Einfluss des Hellenismus und

zunehmender Verbreitung von Juden über die damals bekannte Welt, auch durch militärische Maßnahmen der Ptolemäer forciert. Im 3. Jahrhundert wird dort dann eine Kompilation jüdischer Schriften

der letzten Jahrhunderte ins Griechische übersetzt, die später als "Altes Testament" dem christlichen neuen vorangestellt werden wird.

Judäa, wie es nun griechisch heißt, gerät unter ptolemäische Herrschaft und hellenistischen Einfluss, zugleich fördern die Herrscher die Tempelpriesterschaft und einen Ältestenrat der Stadt (gerusia) und alle die, die sich hellenisieren lassen, was wohl nicht wenige sind. Jerusalem wird nun etwas städtischer ausgebaut, die Münzen wirken griechischer, und griechische Götter tauchen als Dekor auf ebenso wie griechische Bildungseinrichtungen.

Inzwischen ist das Hohepriester-Amt zwischen zwei Familien erblich und gewinnt politischen Einfluss. Die eine der Familien

neigt den Seleukiden zu. Das Amt wird käuflich.Um 200 grenzt Rom militärisch die Macht der Makedonenkönige und der Seleukiden ein. Ein Vertreter der syrisch-seleukidischen Partei erkauft sich das

Amt des Hohepriesters mit Teilen des Tempelschatzes. Als jemand ihn darauf brutal beseitigt, plündert Antiochos IV. den Tempel und entwendet ihre Kultgeräte. Die Hellenisierung wird

vorangetrieben, die Beschneidung und der Sabbat werden schließlich verboten und das Opfern von Schweinefleisch im Tempel angeordnet.

Ab 167 mündet eine Protestbewegung dagegen in den Makkabäer-Aufstand gegen die Seleukiden-Herrscher. Es gibt nun eine

gewisse Koexistenz zwischen hellenischem Lebensstil und Tora-Observanz (Schipper, S.108) und neue militärische Expansion. Unter Jonathan toleriert der Seleukidenherrscher eine jüdische Regierung

unter seiner Oberhoheit.

142 wird das Judenland unabhängig unter den Hasmonäern, denen es gelingt sogar einen Mittelmeerhafen zu erobern. Tatsächlich handelt es sich bei ihnen um eine hellenisierte Familie. 129/28 zerstört ein Hasmonäerkönig das große Jahwe-Heiligtum auf dem Garizim und zerschneidet so endgültig das Band zwischen Juden und Samaritanern. Galiläa wird annektiert. Jerusalem wird zur Residenzstadt mit Palästen und großen Stadtmauern (zum ersten Mal) ausgebaut und wächst auf 8000 Einwohner an. Weitere Gebiete werden erobert, und wer sich der Judaisierung und Zwangsbeschneidung widersetzt, soll vertrieben worden sein. In der Jerusalemer Oberschicht kommt es zur Spaltung zwischen den "frommen" Pharisäern und den mit Teilen der Tempelpriesterschaft verbündeten Sadduzäern. Dazu kommen schließlich noch die Gruppen der Essener und der Gemeinde von Qumran. Letztere beteiligt sich nicht politisch, wendet sich sogar scharf gegen die verschiedenen politischen Vertreter. Stattdessen wird ein straff hierarchisch organisiertes Gemeinschaftsleben angestrebt, welches über die Regeln der Tora mit einem starken gut-böse-Dualismus und dem Gefühl, in einer Endzeit zu leben, hinausgeht. Einiges gemahnt bereits an den Jesus der Evangelien.

64 erobert Pompeius das Seleukidenreich und 63 Palästina. Im Jahr 40 wird Herodes zu einer Art abhängigem König von Judäa ernannt. Viele neue Bauten entstehen, darunter die Vergrößerung des Jerusalemer Tempelbezirkes : "Das Heiligtum wurde so zum Handels- und Marktplatz der Stadt." (Schipper, S.116)

Der historische, aber uns nur wenig zugängliche Jesus ist in der Zeit der Kaiser Augustus und Tiberius nicht der einzige Jude, den die römische Macht in Palästina als Unruhestifter einschätzt, und einige solche Rebellen gegen Rom aus dieser Zeit sind auch namentlich bekannt.

Auf Herodes folgen seine Söhne. 66-70 (n.d.Zt.) münden Massenproteste im Aufstand, den Vespasian im Auftrag von Kaiser Nero und dann Titus im Auftrag von Kaiser Vespasian niederschlagen lässt. Der Tempel wird geplündert und vollständig zerstört. Jerusalem wird in Aelia Capitolina verwandelt und Judäa wrd zur syria palaestina.

Das Judentum wird mit der dauerhaften Zerstörung seines Tempels unter römischer Herrschaft seinen Charakter etwas ändern. Als älteste (monotheistische) Religion wird es aber der Vorläufer für Christentum und den aus beiden erwachsenden und mit arabischem Sendungsbewusstsein angereicherten Islam werden. Zwar ist es aus einem Tempelkult samt Priesterschaft und deren Bündnis mit einem Machthaber hervorgegangen, aber das kultische Moment ist bald schwächer als das System von Vorstellungen und Vorschriften, aus denen das erwächst, was hier Religion genannt werden soll.

Von Jesus zu Paulus

Salcia Landmann hat ein hübsches Buch darüber geschrieben, warum Jesus in der damaligen jüdischen Tradition überhaupt nicht auftaucht. Ihre Antwort ist, dass er unter den damaligen „Meistern“, Lehrern, nur einer von vielen war.

Zwei weitere Antworten ließen sich hinzufügen: Er war Galiläer, lebte und wirkte also wohl an der Peripherie des Judentums, in einer Region, die noch nicht allzu lange und nicht durchgehend jüdisch geprägt und zudem sprachlich durch das Aramäische abgesondert war, auch wenn diese syrisch-semitische Sprache von den Historikern als eine Art lingua franca des Großraums dargestellt wird, - neben dem Griechischen. Fernab von Judäa, ist seine Region auch davon getrennt durch das Gebiet der Samaritaner/Samariter, also des Großraums von Samaria, dessen Bewohner nicht unbedingt für rechtgläubig gehalten werden. Zum anderen lässt sich vermuten, dass seine Anhängerschaft sehr klein bleibt.

Im Herzen jüdischen Lebens, in Jerusalem, taucht Jesus laut Evangelien nur zweimal auf, und das zweite Mal kurz vor seiner Hinrichtung. Er möchte dabei laut Evangelien die Geldwechsler aus dem Vorhof des Tempels werfen, deren Aufgabe es ist, die Opfermünzen der Pilger, die aus der Ferne kommen und ihren „Zehnten“ in fremden Münzen mit bildlichen Darstellungen geben, gegen „koschere“ Münzen einzuwechseln. (Landmann, S.71ff)

Nicht nur Landmann geht mit anderen davon aus, dass die Tempelpriester Jesus den Prozess machen wollten, weil er kurz vor dem höchsten jüdischen Feiertag eine Einnahmequelle des Tempels bedroht.

Aber nicht einmal zu diesem Prozess und der Hinrichtung Jesu gibt es auch nur den geringsten zeitgenössischen Hinweis. Pilatus, Hohepriester und Personen des obersten jüdischen Gerichts, des Sanhedrin, sind zwar nachweisbar. Aber das ganze Geschehen kann nicht so aufsehenerregend gewesen sein, wie es das Matthäus-Evangelium schildert.

Die eigentliche Gründungsurkunde des Christentums aber, die Auferstehung, die Verwandlung des Jesus in jenen Christus, der Gottes Sohn ist, widersetzt sich dem Verstand eines jeden, der an solche Wunder nicht zu glauben vermag.

Dass der evangelische Jesus Gott seinen Vater nennt, besagt zunächst nichts über eine spezifische Gottessohnschaft. Die mythischen „Kinder Israels“ haben sich, soweit sie gesetzestreu waren, immer auch als Kinder Gottes, ihres „Vaters“ gesehen. Im Christentum wird der Kleriker fromme Laien als „Sohn“ oder „Tochter“ anreden, und Übervater aller „katholischen“ Christen wird ein „Papa“ werden.

Inwieweit sich Jesus selbst eine besondere göttliche Abkunft zugesprochen hat, wird wohl der Spekulation überlassen bleiben müssen. Was er genau vertreten hat, wird sich ebenfalls nicht mehr exakt eruieren lassen. Die Texte von Qumram geben für meine laienhaften Augen keine definitive Verbindung her. Vielleicht ist der sogenannte Jakobusbrief und sind die ersten Passagen der Acta Apostulorum bei kritischer Lektüre hinweis-trächtiger als die späteren Evangelien selbst.

Der populäre Versuch, sich seinen „historischen“ Jesus aus den Evangelien

herauszukristallisieren, wie ihn zum Beispiel Deschner ungeniert versucht, bleibt in jedem Fall reine Spekulation. Der Versuch, ihn mit den Essenern des Flavius Josephus zusammenzubringen oder

dem „Lehrer der Gerechtigkeit“ der Qumram-Fragmente, scheitert daran, dass ein rein spekulatives Jesusbild zugrunde gelegt wird. Auch ein deutlicher

Bezug zu einem Täufer Johannes scheitert an der misslichen Quellenlage.

Die frühesten „christlichen“ Texte werden von der kritischen Bibelwissenschaft einem Paulus zugeschrieben; sie sollen zwischen 50 und 60 entstanden sein. Allein, wir wissen von ihm einmal nur durch die ihm zugeschriebenen Texte, zum anderen durch die möglicherweise deutlich spätere 'Apostelgeschichte“. Letztere zeichnet zunächst ein ausgesprochen idyllisches Bild von der Jerusalemer Gemeinde:

Sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Es kam aber über jede Seele Furcht, und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle gläubig Gewordenen aber waren beisammen und hatten alles gemeinsam; und sie verkauften die Güter und die Habe und verteilten sie an alle, je nachdem einer bedürftig war. Täglich verharrten sie einmütig im Tempel und brachen zu Hause das Brot, nahmen Speise mit Frohlocken und Schlichtheit des Herzens, lobten Gott und hatten Gunst beim ganzen Volk. Der Herr aber tat täglich hinzu, die gerettet werden sollten. (Apostelgeschichte 2,42-47)

Wenn davon irgend etwas historisch ist, dann handelt es sich hier um eine jüdische Sekte, die sich von ihrem Umfeld dadurch unterscheidet, dass sie das von Jesus angekündigte unmittelbar bevorstehende Reich Gottes erwartet und in dieser Erwartung ein intensives Gemeinschaftsleben pflegt. Abgesehen davon behalten sie wohl in manchem den jüdischen Glauben bei.

Sollte der sogenannte 'Jakobusbrief' die spätere griechische Überarbeitung eines Textes aus dieser jüdischen Gemeinde sein, so würde er uns genau davon eine Vorstellung geben und sich entsprechend von den späteren Evangelien unterscheiden. Es geht darin einerseits um das „Ausharren“ (Jakobus 1,2-4), also die Naherwartung der Wiederkunft des „Herrn“. ...denn die Ankunft des Herrn ist nahe gekommen...Siehe, der Richter steht vor der Tür... (Jakobus 5,8-10) Die Reichen werden am Ende bestraft werden, weil sie sich zu sehr auf irdische Güter verlassen.

Des weiteren geht es um (jüdische) Gesetzestreue: Denn wer das ganze Gesetz hält, aber in einem strauchelt, ist aller schuldig geworden. (Jak. 2,10) Dazu passt eine konsequente Werkgerechtigkeit: So ist auch der Glaube, wenn er keine Werke hat, in sich selbst tot. (Jak. 2,17) Ist nicht Abraham, unser Vater, aus Werken gerechtfertigt worden...(Jak. 2,21)

Im Kern handelt es sich um einen Text, der ermahnt, Konflikte und Streitereien innerhalb der Gemeinde zu lassen. Einen solchen Streit erwähnt die Apostelgeschichte:

In diesen Tagen aber, als die Jünger sich mehrten, entstand ein Murren der Hellenisten gegen die Hebräer, weil ihre Witwen bei der täglichen Bedienung übersehen wurden.(Apg 6,1:egéneto gongysmós tón Helleniston pros tous Hebraíos)

Ob solche „Hellenisten“ Juden aus der griechischen Diaspora waren oder grundsätzlich hellenistisch/griechisch beeinflusste Juden, lässt sich nicht mehr feststellen. Als Repräsentant der „Hellenisten“ tritt aber dann ein griechischer Jude aus Tarsos, eben Paulus auf.

Da er wohl Jesus nicht selbst gekannt hat, gründet er seine Beziehung zu ihm auf die visionäre Begegnung bei Damaskus. Große Teile der mündlichen Tradition, die in die synoptischen Evangelien eingehen wird, scheint er nicht gekannt zu haben, oder sie hat ihn jedenfalls nicht interessiert.

An die Galater gerichtet formuliert er das so: Ich teile euch aber mit, Brüder, dass das von mir verkündigte Evangelium nicht von menschlicher Art ist. Ich habe es nämlich weder von einem Menschen empfangen noch erlernt, sondern durch Offenbarung Jesu Christi. (Gal 1,11-12). Zweimal verflucht Paulus alle, die sich von diesem Evangelium abwenden.

Während die Judenchristen in Jerusalem auf die Wiederkunft ihres Herrn warten und dort und in der Umgebung missionieren, organisiert und beeinflusst er Gemeindeleben vor allem in den größeren Städten im griechischen Kleinasien.

Ich aber war den christlichen Gemeinden von Judäa von Angesicht unbekannt. (Gal.1,22). Nicht die Tradition der Verkündigung in Palästina mache Paulus zum Apostel, sondern die Tatsache, dass er schon im Mutterleib von Gott auserwählt worden war, einmal das Evangelium unter den Heiden (Nicht-Juden) zu verkünden. (Gal.1, 15-16).

Jakobus, Kephas (Petrus) und Johannes, die drei Säulen, erlaubten ihm die Heidenmission gegen die Bereitschaft, für die Jerusalemer Gemeinde Geld zu sammeln. (Gal.2) Aus seiner Vision, seinen Eingebungen und diesem Auftrag begründet er sein apostolisches Amt.

Inspiration (Einhauchen von Gottes Wort) war damit gelöst vom Gottessohn und gelöst von den Aposteln, die ihm persönlich gefolgt waren: Gott kann nun irgend jemandem sein Wort einflößen; das Christentum wird der Raum unterschiedlichster Inspirationen werden, die sich alle auf Gott berufen.

In der Apostelgeschichte versprachlicht sich die Trennung der griechischen von der Jerusalemer (ursprünglich galiläischen) Gemeinde in folgendem Teilsatz, den Luther mit „daher die Jünger am ersten zu Antiochia Christen genannt wurden.“ (Apg. 11,26 - chrematísai te próton en Antiocheía tous mathetás Christianoús)

Die kritische Bibelwissenschaft hat darum Paulus zum eigentlichen Religionsgründer gemacht. Im Jakobusbrief taucht Jesus als „der Gerechte“ auf, auch als „Herr der Herrlichkeit“, nicht aber als Gott oder wortwörtlicher Gottessohn. Bei Paulus wird selten einfach von Jesus, in der Regel von Jesus Christus bzw. dem Christus Jesus gesprochen.

Eines ist unübersehbar, das „Evangelium“, welches Paulus im Brief an die Römer und dem ersten an die Korinther predigt, dem an die Galater und dem ersten an die Leute von Thessaloniki, unterscheidet sich wesentlich von dem, welches (später?) in den drei synoptischen Evangelien gepredigt wird. So heißt es bei Paulus:

Gottes Gerechtigkeit aber durch Glauben an Jesus Christus für alle, die glauben. Denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist.(Römer 3,22.24)

Diese Gnadenlehre begründet sich aus der Interpretation des Opfertodes Jesu für die Sünden der Menschen. Im ersten Korintherbrief heißt es entsprechend: Denn ich nahm mir vor, nichts anderes unter euch zu wissen, als nur Jesus Christus, und ihn als gekreuzigt. (1 Kor. 2,2) Der Mensch Jesu und sein Weg auf Erden tritt völlig zurück hinter die Botschaft von Opfertod und Auferstehung.

In völligem Gegensatz zu den späteren evangelischen Texten vertritt Paulus im Zentrum die Vorstellung von der unausweichlichen Sündhaftigkeit der Menschen, deren Erlösung nicht primär der Befolgung von Jesu Lehren, wie sie in den Evangelien stehen, sondern seines Opfertodes bedarf. Jesu Lehren reduziert er auf das Gebot der Nächstenliebe im wesentlichen.

Da ist kein Gerechter, auch nicht einer; da ist keiner, der verständig ist; da ist keiner, der Gott sucht. Alle sind abgewichen, sie sind alle untauglich geworden, da ist keiner, der Gutes tut, da ist auch nicht einer. (Römer 3,10-12) Nach diesen Zitaten aus jüdischen heiligen Schriften heißt es dann: Darum, aus Gesetzeswerken wird kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt werden; denn durch Gesetz Erkenntnis der Sünde .(Römer 3,20).

Das Gesetz war eine Hinzufügung zum Eingottglauben, die mit dem Opfertod Jesu hinfällig wird:

Also ist das Gesetz unser Zuchtmeister auf Christus hin geworden, damit wir aus Glauben gerechtfertigt würden. (Galatherbrief 3,24) ...als aber die Fülle der Zeit kam, sandte Gott seinen Sohn, geboren, von einer Frau geboren unter Gesetz, damit er die loskaufte, (die) unter Gesetz (waren), damit wir die Sohnschaft empfingen. Weil ihr aber Söhne seid, sandte Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen, der da ruft: Abba, Vater! (Gal 4,4-6)

In den Evangelien wird Jesus sagen: Folget mir nach. Bei Paulus steht: Glaubt, was ich verkündige, und ihr werdet auf Gottes Gnade treffen. (Siehe, ich, Paulus, sage euch... Galather 5,2) Paulus gesteht den Juden den Vorzug des Glaubens an den richtigen Gott zu, nicht aber die seligmachende Bedeutung der Befolgung ihres Gesetzes. Das entstehende Christentum wird ein Stück weit entjudaisiert.

Die Sonderrolle, die sich Juden zugeschrieben hatten, schwindet damit. Während der Jakobusbrief die Rechtfertigung Abrahams durch sein Werk gesichert sieht, lehnt Paulus genau das ab und sieht ihn „gerechtfertigt“ allein durch seinen Glauben. Da taucht dann der bemerkenswerte Satz auf: Denn das Gesetz bewirkt Zorn, wo aber kein Gesetz ist, da ist auch keine Übertretung.(Römer 4,15) Das jüdische Gesetz wird nicht adaptiert, sondern abgelöst durch ein Gebot der Brüderlichkeit, der Nächsten- und Feindesliebe.

Mit Adam ist die Sünde in die Welt gekommen und der Tod (Römer 5,12), was später Augustinus ausarbeiten wird, und darum bedarf der notwendig sündige Mensch jener göttlichen Gnade, die erst durch den Glauben an Jesu Opfertod möglich wird. Diese Glaubenslehre formuliert eine scharfe Trennung von Leib und Geist, verurteilt den einen und lobt den anderen, sofern er gläubig ist.

...denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, werdet ihr sterben, wenn ihr aber durch den Geist die Handlungen des Fleisches tötet, so werdet ihr leben. (Römer 8, 13) Die aber dem Christus Jesus angehören, haben das Fleisch samt den Leidenschaften und Begierden gekreuzigt.(Galather 5,24)

Das alles fehlt im wohl kurz danach geschriebenen ersten (Markus-) Evangelium, und taucht in abgewandelter Form erst Jahrzehnte später bei „Johannes“ in etwas anderer Form wieder auf. Die kulturbildende Domestikation des Menschen in eine Gemeinschaftsfähigkeit hinein, Triebaufschub und Verzicht, Kontrolle der Emotionen, Impulskontrolle, alles das wird nun aus der generellen Sündhaftigkeit der Menschen begründet und ihrer ewigen Verdammnis.

Mit durchgehender Betonung tauchen jetzt bei den Sünden des Fleisches immer wieder sexuelle Vergehen auf:

Darum hat Gott sie dahingegeben in den Gelüsten ihrer Herzen in Unreinheit, ihre Leiber untereinander zu schänden... (Römer 1, 24) Denn ihre Frauen haben den natürlichen Verkehr in den unnatürlichen verwandelt, und ebenso haben auch die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau verlassen, sind in ihrer Wollust zueinander entbrannt, indem sie Männer mit Männern Schande trieben... (Römer 1,26-27) Überhaupt hört man, dass Unzucht unter euch sei (1. Korinther, 5,1) Manche in der Gemeinde von Korinth waren Unzüchtige, Götzendiener, Ehebrecher, Wollüstlinge, Knabenschänder (etc. 1.Kor. 6,9)

Die Erlösung unseres Leibes (Römer 8,23), die die Gemeinden anstreben sollen, ist die Erlösung vom „Fleisch“. Denn Jesus Christus, der Herr, wird unseren nichtigen Leib ... verklären, auf dass er ähnlich werde seinem verklärten Leibe... (Phil.3,21) Denn ich weiß, dass in mir, und das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. (Römer 7,18) In meinen Gliedern sehe ich ein anderes Gesetz, welchem dem Gesetz in meinem Geiste widerstrebt. (Römer 7,23) Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Leib des Todes? (Römer 7,24)

Das ist der Bruch mit dem Judentum und womöglich auch mit den Judenchristen: Denn Christus ist des Gesetzes Ende (Römer 10,4). Auf diese Weise wird dann die Vorstellung vom zweiten Bund Gottes (dem „Neuen Testament“, kaine diatheke) entstehen, die der späteren Kanonisierung der neuen heiligen Schriften ihren Namen geben wird.

Im Hirtenbrief an die römische Gemeinde klingt das so über die Ungläubigen: Gott hat sie verführt in das Begehren (en tais epithymías) der Herzen, in die Unreinheit, auf das sie ihre Körper (sómata) an sich selbst schänden, die Gottes Wahrheit in die Lüge verwandelt haben und dem Geschöpf mehr dienen und es mehr ehren als den Schöpfer. (I,24 f).

Es ist verständlich, dass für das angestrebte paulinische Geistwesen Mensch der Geschlechtstrieb die größte Herausforderung ist, ganz anders als später in den synoptischen Evangelien:

...so ist es gut für einen Menschen, keine Frau zu berühren. (1 Kor 7,1) Ich sage aber den Unverheirateten und den Witwen: es ist gut für sie, wenn sie bleiben wie ich. Wenn sie sich aber nicht enthalten können, so sollen sie heiraten, denn es ist besser, zu heiraten, als zu brennen.(1.Kor.8)

Widernatürlicher Geschlechtsverkehr, Homosexualität werden erwähnt, später die Knabenliebe. Aber der Gott des Evangeliums sieht alles und bestraft alles. Er prüft den Menschen „auf Herz und Nieren“.

Der Teufel des Paulus operiert ganz jüdisch und letztlich auch griechisch durch die Frau. Und ganz antik und nun auch als Exzess christlich wird bei Paulus der Geschlechtstrieb eingesperrt und domestiziert: Die Frau schweigt in der Kirche, sie bedeckt ihre Haare, sie ist dem Manne untertan.

Ganz bezeichnend wird folgende Stelle:

…bist du frei von einer Frau, so suche keine Frau. Wenn du aber doch heiratest, so sündigst du nicht; und wenn die Jungfrau heiratet, so sündigt sie nicht; aber solche werden Trübsal für das Fleisch haben; ich aber schone euch.(1.Kor.7,28) „Ichaber...“

Anders als bei den sehr unterschiedlichen Äußerungen des evangelischen Jesus zur Ehe schwingt sich Paulus zum Verkünder einer neuen Glaubenslehre auf, sortiert die verschiedenen mündlichen Traditionen zu Jesus, die wohl seine Aussprüche wiedergeben wollen, und bringt sie in sein Konzept.

Bin ich nicht Apostel? Habe ich nicht Jesus, unseren Herrn, gesehen. (1Kor 9,1) Die Damaskus-Vision lässt ihn Jesus „sehen“, aber er hatte ihn nicht gehört wie die galiläischen Anhänger Jesu. Als „Apostel“ tritt er nicht nur mit „ich sage euch“ auf, sondern auch mit „ich will“:

Ich will aber, dass ihr wisst, dass der Christus das Haupt eines jeden Mannes ist, das Haupt der Frau aber der Mann, des Christus Haupt aber Gott. (1 Kor. 11,3) Und: Denn der Mann freilich soll sich das Haupt nicht verhüllen, da er Gottes Bild und Abglanz ist; die Frau aber ist des Mannes Abglanz.(1 Kor.11,7)

Daraus folgt dann: Wie in allen Gemeinden der Heiligen, sollen die Frauen in den Gemeinden schweigen, denn es wird ihnen nicht erlaubt zu reden, sondern sie sollen sich unterordnen, wie auch das Gesetz sagt. (1.Kor 14,34) Verblüffend ist einmal die Begründung: Nicht Jesus/Christus sagt das, sondern „das (jüdische?) Gesetz“, und vor allem sollen das die Korinther halten wie „alle Gemeinden“. Nirgends bei Paulus wird so flagrant deutlich wie hier, wie er aus eigener „Eingebung“ Religion erfindet. Und solche Eingebungen kommen nicht zuletzt auch aus dem Judentum.

Damit reagiert Paulus auf zweierlei. Da ist einmal die Tatsache, dass viele seiner Gemeindemitglieder keine Juden, sondern „Heiden“ sind, und dabei ihrer eigenen Sexualmoral verhaftet. Dazu gehört, dass junge Männer vor der Heirat im Alter des ludus sexuelle Erfahrungen mit Huren machen, dass gewisse homosexuelle Praktiken nicht verpönt sind. Zum anderen demonstriert man stolz den Reichtum der Familie und den Rang in der Stadt.

Das andere ist ein Radikalismus, der sich zum Beispiel auf folgendes Paulus-Wort berufen kann:

Denn so viele von euch getauft sind, so viele haben sich Christus (wie ein Gewand) angezogen (enedúsasthe). Da ist dann kein Jude noch Grieche (mehr), kein Sklave oder Freier, kein Mann noch Frau (kein Männlicher oder Weiblicher).Denn ihr seid alle einer in Christus Jesus. (Gal.3,27-28)

Daraus werden, wie der erste Korintherbrief beschreibt, radikale Schlüsse gezogen, was Peter Brown so zusammenfasst:

„They would undo the elementary building blocks of conventional society. They would renounce marriage. Some would separate from pagan spouses; others would commit themselves to perpetual abstinence from sexual relations. The growing children for whose marriages they were responsible would remain virgins. As consequential as the Essenes, they would also free their slaves. Somewhat like the little groups described by Philo outside Alexandria, men and women together would await the coming of Jesus „holy in body and spirit.“" (Brown, S.53)

Aber: „A community of total celibates, and especially if it were a community in which women and slaves realized a little of the equality promised them, in ritual terms, at their baptism, would have been a community effectively sealed off against the outside world. But Paul had hoped to gather the gentiles into Israel in large numbers before Jesus returned from heaven.“ (Brown, S.54)

Der Römerbrief enthält noch zwei kernige Botschaften: Die eine ruft auf zur Bruder- und Feindesliebe, im 1. Korintherbrief ergänzt mit dem hübschen Appell an „Glaube, Hoffnung, Liebe“, der andere zur Unterwerfung unter die weltliche Macht, ...denn es ist keine Macht außer von Gott (Römer 13,1) und noch vehementer: Denn die Regenten sind nicht ein Schrecken für das gute Werk, sondern für das böse.(Römer 13,3)

Hamartía, die Sünde, fällt soweit mit dem zusammen, was die weltliche Macht für Verbrechen erklärt.

Indem sich Paulus mit der Realität heidenchristlicher, vor allem griechischer Christengemeinden beschäftigt, versucht er auch ganz Praktisches zu regeln beim gemeinsamen Warten auf das „Gericht“. Dabei verdoppelt sich das Verhalten der Gläubigen in ihrem Innenverhätnis einmal und ihrem Außenverhältnis in einer heidnischen Umwelt noch einmal. Nach innen gilt das aus der göttlichen Liebe begründete Liebesgebot untereinander, eines auch ganz praktischer Solidarität (qui enim diliget proximum, legem implevit, heißt es in der Sprache, die das Mittelalter prägen wird, im Römerbrief). Nach außen gilt der bedingungslose Gehorsam, hier im Lutherdeutsch: „Jedermann sey unterthan der Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat. Denn es ist keine Obrigkeit, ohne von Gott; wo aber Obrigkeit ist, ist sie von Gott verordnet.“ (Römer XIII,1). Hier ist Luther etwas sehr seinem Landesherrn gefällig.

Den „herrschenden Mächten“ soll sich nicht die Seele (pneúma), sondern die psychè unterwerfen, also der irdisch begehrende Teil des Menschen, damit der, der isst, trinkt, arbeitet, alles das tut, womit er als civis der römischen civitas nach außen positiv präsent ist. Damit ist der Innenraum der frühchristlichen Gemeinde abgeschottet von der ohnehin als leidige Notwendigkeit betrachteten Außenwelt, über die nicht die Gemeindemitglieder, sondern Gott sein fürchterliches Strafgericht herab regnen lassen wird. Die christlichen Gemeinden sollen also in eine Art innere Emigration gehen, sich durch ihr Verhalten nach außen möglichst wenig gefährden, denn sie haben Wichtigeres zu tun als äußeren Streit. Die Ansprüche des Paulus werden sich spätestens nach seinem Tod kaum noch irgendwo halten lassen.

Dabei taucht in der Vulgatafassung der Paulustexte das Gewissen als conscientia auf, die syneídesis, eine neutestamentarische Neubildung aus

dem griechischen Verb für zugleich sehen und erkennen (syn-oráw). Denn der Gehorsam nach außen soll nicht nur wegen dessen geschehen, was dem Ungehorsamen von der Staatsmacht droht,

sondern auch „um des Gewissens willen“ (dià tèn syneídesin). Das christliche Liebesgebot gilt eben auch noch gegenüber den Feinden.

In dieser Unterwerfung des Christen unter die irdische heidnische Macht übt er allerdings bei Paulus auch eine andere: In seinen Briefen sind „Älteste“ (presbyteroi) und Bischöfe (epískopoi) erwähnt, die in irgendeiner Form den Gemeinden vorstehen, wobei beide Wörter wohl damals dasselbe meinen. Angesichts der üblichen intellektuellen Minderleistungen der meisten (auch) Christen empfiehlt er ihnen eine geistliche Hierarchie, die an oberster Stelle das von Jesus gesprochene Wort Gottes ansiedelt, darunter die Apostel, zu denen sich Paulus hinzu kooptiert fühlt, darunter kommen diese Gemeindeoberen und dann die, die auf die Interpretation des Wortes Gottes durch die Intellektuelleren und „Reineren“ angewiesen sind. Paulus ist auch, wie er gelegentlich betont, einer der „Reinen“, hat er sein Leben doch völlig der Mission geweiht, verzichtet auf Weib und Kind, sexuelle Praxis und das Streben nach Eigentum.

Erklärlich ist vieles nur dadurch, dass auch bei Paulus noch die Naherwartung der Wiederkunft des Christus vorhanden ist, was die weltliche Macht zum Randphänomen macht.

Siehe, ich sage euch ein Geheimnis: Wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden, in einem Nu, in einem Augenblick, bei der letzten Posaune, denn posaunen wird es, und die Toten werden auferweckt werden unverweslich, und wir werden verwandelt werden. (1. Kor.15,51-52) Und so muss er erklären, warum Gemeindemitglieder vorher sterben: Wegen der nicht richtigen Einnahme des Abendmahles sind viele unter euch schwach und krank, und ein gut Teil sind entschlafen.(1.Kor.11,30)

Zum Trost schreibt er an die Gemeinde von Thessaloniki:

Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, wird auch Gott ebenso die Entschlafenen durch Jesus mit ihm bringen. Denn dies sagen wir euch in einem Wort des Herrn, dass wir, die Lebenden, die übrigbleiben bis zur Ankunft des Herrn, den Entschlafenen keineswegs zuvorkommen werden. (1. Thess 4,14-15)

Gelegentlich ist Paulus ausgesprochen schwer verständlich, wie im ersten

Korintherbrief:

...wir reden Gottes Weisheit in einem Geheimnis, die verborgene (theú sophían en mysterío, ten apokekrymménen 1 Korinther 2, 6). Wir aber haben nicht den Geist (pneuma) der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, damit wir die Dinge kennen, die uns von Gott geschenkt sind.. Davon reden wir auch, nicht in Worten, gelehrt durch menschliche Weisheit, sondern in Worten, gelehrt durch den Geist, indem wir Geistliches durch Geistliches deuten.“ ( pneumatikoís pneumatiká synkrínontes 1.Kor.2,13).

Damit wird das, was dann die synoptischen Evangelien zum Teil und vergleichsweise handfest beschreiben, Kreuzestod, Auferstehung, Himmelfahrt, in eine Sphäre gehoben, die an griechische Mysterienkulte erinnert. Der „Geist“, später „heiliger Geist“, bedarf denn auch der Einweihung, Einweisung.

Was bleibt zu tun für die Entstehung des Christentums nach Paulus: Aus Gott dem Vater, seinem „Sohn“ und dem (heiligen) „Geist“ wird im zweiten Jahrhundert die Trinität, der Versuch vor allem, mit der Gottessohnschaft Jesu fertig zu werden, ohne in einen Zwei-Götter-Glauben zu verfallen. Aus dem Abendmahl wird durch des Paulus Eingriff, dabei kein Sättigungsmahl (die sogenannte agape) mehr einzuhalten, die Eucharistie werden, das magische Kosten vom Leib Jesu, und vorher schon wird die Taufe als ritueller Akt eingeführt werden, zuerst als Erwachsenentaufe der Bekehrten und Belehrten (der Katechumenen). Indem diese beiden Akte ganz im Sinne des Paulus zu „Mysterien“ erklärt werden, wobei das griechische mysterion dann zum lateinischen sacramentum wird, wird es aus der Hand der Laien in die sakral herausgehobener Priester gelegt: Aus der Gemeinde wird im 2./3. Jahrhundert die Kirche (beides griechisch: ekklesia).

Inzwischen schwindet zunehmend die Erwartung, die Wiederkunft des Erlösers noch zu Lebzeiten mitzubekommen. Nach der paulinischen Wende, die die synoptischen Evangelien in vielen Punkten nicht mitvollziehen, kommt es zur zweiten, zum zunehmenden Sich Einrichten in dieser Welt und damit zur Anpassung an ihre Gegebenheiten.

Aber vorher, in den Jahrzehnten nach Paulus, entstehen die drei synoptischen Evangelien (plus den später von der

Kirche weitgehend vernichteten übrigen), zur paulinischen Glaubenslehre kommt nun die Verschriftlichung eines Lebens Jesu, seiner Taten und Aussprüche,

alles wohl auf einer mündlichen Tradition und vielleicht einer verlorengegangenen schriftlichen Quelle basierend, wobei man nur vermuten kann, was Paulus davon bekannt war.

Evangelischer Jesus

Dass es einen historischen Jesus gegeben hat, scheint kaum zweifelhaft, aber als Wanderprediger mit der Erwartung des unmittelbar bevorstehenden Weltenendes war er wohl nicht an einer Verschriftlichung seiner Lehre interessiert. Stattdessen entwickelt sich zunächst unter den frühen Judenchristen eine mündliche Tradition, die, wie man aus dem Studium der Evangelien des Matthäus und Lukas zu erschließen meint, zwischen 40 und 50 in einer schriftlichen Sprüchesammlung mündet, die nicht erhalten ist. Überhaupt ist davon auszugehen, dass viele frühchristliche Schriften verloren sind, ohne Spuren zu hinterlassen.

Nach den paulinischen Texten ist als nächstes, also mehr als eine Generation nach Jesu Tod, ein Evangelium überliefert, welches mit dem Namen Markus benannt ist. Es wurde offensichtlich im hellenistischen Syrien für dortige „Heidenchristen“, also solche, die vorher keine Juden waren, aufgeschrieben. Ihm fehlen die wohl erst später erfundene Kindheitsgeschichte Jesu und all die (angeblichen) Jesusworte, die die Evangelien nach Matthäus und Lukas dann aufnehmen.

Angenendt geht von zwei Textquellen aus: "Denn als ältester >Bericht< ist die Geschichte von Tod und Auferstehung Jesu anzusehen. Daran hat das erste Evangelium, das des Markus, Erzählstoff belehrender wie ermahnender Art, ferner Lehrsprüche sowie Wunder- und Beispielhandlungen hinzugefügt." (S.125)

Bei aller Verschiedenheit übernehmen ganz offensichtlich die Autoren der Evangelien, die später nach Matthäus und Lukas benannt werden, das Erzählte von Markus, ergänzt aber durch das Material der vermuteten Sprüchesammlung und durch Hinzugekommenes zur Kindheit und zur Auferstehung. Beide sind wohl zwischen 80 und 90 entstanden,, das Matthäus-Evangelium wohl für Syrien, das des Lukas vielleicht überhaupt für Heidenchristen, wie der Autor wohl selber einer war. Während Matthäus eher ein geschlossenes Gedankengut anbietet, ist Lukas der volkstümlich gewordene große Erzähler, besonders populär geworden mit seiner erfundenen Weihnachtsgeschichte.

Wiederum gut zehn Jahre später setzt die Forschung das sogenannte Johannes-Evangelium an, welches sich in wesentlichen Punkten von den drei vorausgegangenen unterscheidet. Der schon bei Lukas deutliche Bruch mit dem Judentum ist nun in starke Ablehnung vertieft, weshalb man einen heidenchristlichen Autor vermutet. Vielleicht kannte der Autor die drei synoptischen Evangelien, aber er ist weniger an der Geschichte eines historischen Jesus interessiert als an seiner philosophisch/theologischen Bedeutung. Vermutet wird eine Nähe des Autors zur Gnosis, die dazu passen würde, dass seine Anhängerschaft einen Randbereich in der Großkirche einnimmt, was wiederum dort zu viel Widerstand gegen eine Aufnahme in den Kanon des „Neuen Testamentes“ führt.

Neben und nach diesen später in einen festen Kanon eingebundenen Schriften (samt der Apokalypse im 3./4.Jh. weitgehend festgelegt) gab es all die, die verloren gehen, und die wohl fast alle etwas später entstandenen sogenannten apokryphen Schriften, die in der Mehrzahl der Gemeinden nicht akzeptiert und schließlich von der Kirchenspitze abgelehnt und am Ende verboten werden. Sie zeugen von einer erheblichen Vielfalt christlicher Vorstellungen, die mit der Entstehung einer einheitlichen und dogmatisch sich verhärtenden Kirche erst verschwindet.

Da gibt es die erheblichen Unterschiede zwischen Judenchristen und Heidenchristen, die erst mit dem massiven Zurückdrängen des judenchristlichen Einflusses vergehen, da gibt es Positionen einer Ablehnung des Alten Testamentes mit seinem vom paulinischen so verschiedenen Gott, da gibt es die ethischen und asketischen Rigoristen, die manchmal den Frauen eine stärkere Rolle im Christentum zusprachen, da gibt es die Großgruppe der Gnosis, in der unterschiedliche Kreise den individuell zu leistenden und nur wenigen gelingenden Aufstieg vom fleischlichen über den seelischen zum geistigen Menschen beschreiben, der alleine „die Wiedervereinigung mit dem Göttlichen“ erlangen lässt (Ceming/Werlitz, S. 35, an deren Buch ich mich für die Entstehung der evangelischen Texte weithin halte). Dabei muss der Gläubige einen Weg der Erkenntnis (gnosis) beschreiben, der keines kirchlichen Beistandes bedarf, was alleine schon Gnostiker für den Klerus der entstehenden Großkirche zu Häretikern macht.

Mit der Ablehnung und dem Verbot verlieren die Apokryphen ihren Wert für die Theologie, nicht aber für den Volksglauben, in dem sie bis tief ins Mittelalter hineinleben. „Viele Marienfeste des Mittelalters haben ihren Ursprung in den Apokryphen, z.B. „Maria Geburt“, „Maria Opferung“, „Fest der heiligen Joachim und Anna“ sowie das Fest der „Unbefleckten Empfängnis Mariens“. (Ceming/Werlitz, S.63) Nicht nur dieses letztere, sondern überhaupt auch die Dogmatisierung der Jungfräulichkeit Mariens beruht ganz stark auf dem apokryphen Jakobus-Evangelium.

In der mittelalterlichen Kunst gehen Darstellungen von Tod und Himmelfahrt Mariens auf die Apokryphen zurück, ebenso wie solche der Höllenfahrt Jesu. (Ceming/Werlitz, S. 64f)

Auf der Suche nach dem historischen Jesus bleibt dem kritischen Leser der drei Evangelien vor dem des Johannes, welches ich hier erst einmal abtrenne, nur wenig Handfestes: Seine ethnische Herkunft ist ungewiss, seine „Geschichte“ spielt sich in dem Spannungsfeld von Galiläa, Judäa und Samaria ab. Mit dem Geburtsort Bethlehem käme er aus dem „jüdischen Land“ (tes Ioudaías), wie es bei Matthäus heißt, aber seine Herkunft ist aus Nazareth in Galilea. Dorthin schickt Lukas den Engel Gabriel, eis pólin tes Galilaías, he ónoma Nazarét.

Bethlehem ist, wie Lukas betont, die „Stadt Davids“, aber all dies ist märchenhaft, bis hin zur Person eines „König David“. Die kuriose Abkunftslinie des Jesus von David, anderswo von Abraham, wird zwar mittelalterlichen Herrschergenealogien und den legendären Herkunftsgeschichten von Adelsfamilien zum Vorbild gereichen, lässt sich aber ebenso leicht in das Reich der Fiktionen verbannen.

Neben dem königlichen Stammbaum, ein Aspekt jüdischen „Stolzes“ - und der Einbettung des Jesus in das jüdische „Nationalepos“, was ihn dadurch auch zum Teil einer jüdischen Heilsgeschichte macht, schieben Matthäus und Lukas vor den vielleicht historischen Jesus die Geschichte seiner damals und noch später offensichtlich glaubhaften spirituellen Insemination Mariens durch den jüdischen Gott. Was folgt, sind Geburts- Kindheits- und Jugendgeschichten, die erfunden werden, um die Gottessohnschaft ausführlicher darzustellen, seine Berufung eben.

Das ohnehin kürzere Markus-Evangelium lässt alle diese recht märchenhaften Begebenheiten aus und beginnt dort, wo sich ein historischer Jesus immerhin vermuten lässt: In der Begegnung mit dem Täufer Johannes. Etwas handfester wenigstens wirken dann die wenigen Wanderprediger-Jahre des gerade Dreißigjährigen, der seine Bekehrung bei Johannes und in einem eremitenartigen Rückzug „in die Wüste“ erfahren hat.

Während das Lukas-Evangelium stärkere erzählerische Qualitäten besitzt, was schon gleich zu Anfang Vorgeschichte und Weihnachtsgeschichte erweisen, halten wir uns für die im Kern allen drei Evangelien gemeinsame Substanz an Matthäus. In der Welt dieses Autors ringen zwei Mächte um die Menschen und die „Welt“, den kósmos. Da ist ein diábolos, also wörtlich einer, der alles durcheinander wirft, der selten einmal auch als jüdischer sátanas auftritt. Sein Gegenspieler ist theós, der kýrios ist, der Herr (für das lateinische Mittelalter: dominus in der Vulgata).

In dieser anhellenisierten jüdischen Provinz im Römischen Imperium ist die klassisch hellenische Vorstellung vom Kosmos als einer wohlgeordneten, letztlich schönen Welt, der sich die kultivierten Menschen nur anzuverwandeln brauchen, hier einer Welt gewichen, die mehr dem mundus der Römer entspricht (wie die Vulgata kósmos übersetzt), allerdings ins Schreckliche gewendet durch die Macht des diábolos, der an einer Stelle bei Johannes schon als jener „Fürst dieser Welt“ auftaucht, als der er am Ende auch dem jungen Luther erscheint.

In der rundum vorwissenschaftlichen Welt der drei Evangelien vermitteln Götterboten zwischen Gott und Menschen, die ángeloi, während der Teufel auch in der Mehrzahl auftritt - als Dämonen oder „böse Geister.

Dem bislang (seit dem jüdischen Sündenfall) dem Teufel anheimgefallenen, numehr unordentlichen Kosmos steht eine andere Sphäre gegenüber, he basileía ton ouranón, das Königreich des Himmels. Dieser ouranós war schon bei den Griechen ein Wohnsitz der Götter gewesen. Ähnlich wie im Deutschen und anders als im Englischen ist dieser göttliche Himmel aber zugleich auch der „physische“, der sich über der Erde bzw. um sie wölbt. Diese sprachliche Möglichkeit erlaubt dann bei Lukas folgende "Himmel"fahrt Jesu: kaì anephéreto eis tòn ouranón (ferebatur in coelum).

Jenseits der für Heutige teils schwer verdaulichen „Wunder“, er geht zum Beispiel auf dem Wasser, verwandelt Wasser in Wein und vermehrt Lebensmittel wundersam, stehen zahlreiche Wunderheilungen vermutlich physischer, psychosomatischer und psychischer Krankheiten (Teufelsaustreibungen vor allem). Mit den Wundern beweist er laut Evangelisten seine „übernatürliche“ Abkunft, seine Gottessohnschaft.

Auf diesem Gemälde aus der Priscilla-Katakombe ist Jesus ein freundlicher junger Römer, der sich als guter Hirte betätigt. Genau so stellen ihn auch die Evangelien in seiner Wundertätigkeit, in seiner Forderung nach bedingungsloser Nächstenliebe und seiner Parteinahme für die Schwachen und die reuigen Sünder dar.

Die Substanz seiner Predigten und gleichnishaften Geschichten ist eine ganz andere. Im Markus-Evangelium X, 17 ff (ziemlich wörtwörtlich genauso bei Lukas) tritt ein gleichsam alles fordernder Heilsbringer auf, der einem wohlhabenden jungen Mann, der immerhin schon mal alle „Gebote“ einhält, folgendermaßen erwidert:

O de Iesous emblépsas autó egápesan autón kaì eipen autó: Eines fehlt dir; gehe hin, verkaufe alles, was du hast, und gibs den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel (thesauròn en ouranó) haben; und komm, folge mir nach und nimm das Kreuz auf dich. (Luther - Übersetzung)

Die Vergangenheitsform von agapáo, lieben, wertschätzen besagt, dass Jesus ihn „liebte“. Aber dennoch, ohne dass er auch das Letzte gibt, kann er nicht „das ewige Leben erben“ (zoèn aiónion kleronoméso).